ガバナンス

リスクマネジメント

基本的な考え方・方針

アイシンのリスクマネジメントは、事業活動とともに企業経営の車の両輪であると考えています。さまざまな経営戦略を実行していく中で、外部環境の急激な変化により、経営に影響を与えるリスクが増加しています。そのような成長を阻害する可能性のあるリスクを把握し、コントロールすることと事業継続力強化の両面で取り組んでいきます。

企業がその目的を達成しようとする活動に対して、重大な影響を及ぼすさまざまなリスクを未然防止・抑制していきます。万が一発生した場合は、経営への影響を最小化し、企業の持続性を保証することで、ステークホルダーの皆さまからの期待に応えていきます。

推進体制

リスクマネジメント推進体制として、社長をはじめCxO、監査役およびグループ12社※1の社長などが参加するリスクマネジメント委員会を設置しています。委員会においてアイシンにおけるリスク発生状況およびグループ内外の環境・動向を踏まえ、取り組むべき重点リスクの審議・方向づけを行うことでリスク対策を推進しています。決定した重点リスクについて、グループ本社では、リスク別に主管部署を設定、国内外のグループ会社それぞれに対策責任者、推進者を任命し、グループ全体で取り組むことでリスクに対する対応力を強化しています。

さらに、定期的な取締役会への報告を通して、リスクマネジメントに関する監督を受けるとともに、経営戦略の高度化に役立てています。

リスクマネジメント体制

グループ12社:アイシンを除く2025年度時点のグループ12社(アイシン高丘、アイシン軽金属、アイシン開発、アイシン機工、アイシン辰栄、アイシン福井、豊生ブレーキ工業、アドヴィックス、アイシンシロキ、アート金属工業、アイシン九州、シーヴイテック)

戦略

リスクマネジメントの高度化

アイシンは、1997年の刈谷工場火災において、皆さまにご迷惑とご心配をおかけしました。これを機に、同じ失敗を繰り返さないようERM※2を導入し、全社的なリスクマネジメントに取り組んできました。近年、大規模地震や線状降水帯の頻発などの自然災害、部品供給問題、地政学・経済安全保障リスクなど経営を取り巻くリスクは複雑化・多様化しています。

このような中、持続的成長と安定を目指し、経営戦略に関するリスクを含めたリスクマネジメントプロセスを導入しています。事業の円滑な運営を阻害する「オペレーショナルリスク」と、中期的な経営戦略の遂行を阻害する「経営戦略リスク」の両面から、リスクの予兆を捉え、影響度を適切に分析・評価し「先手を打つ」リスクマネジメントを実践していきます。

ERM:Enterprise Risk Management

主な取り組み

基本的な取り組み

アイシンでは「リスクマネジメントプロセス」に基づき、平時における被害の未然防止・抑制対応、有事の際の早期復旧・被害最小化に取り組んでいます。さらに、これらの対策の有効性評価、改善および標準化を行い、リスクマネジメントサイクルを回すことでリスクに対する実効性を高めています。

リスクマネジメントプロセス ~PDCAサイクル~

BCP:Business Continuity Planning

平時の対応

リスクアセスメント(重点リスクの決定)

アイシンでは年2回のサイクルで、リスクアセスメントを実施し、各リスクの主管部署の専門的な視点、グループ会社の業務特性に基づく視点、および海外拠点の地理的な視点から想定されるリスクを洗い出しています。併せて、リスクの発生頻度や傾向、影響度を軸とした分析結果に、これまでのリスク対策による抑制・軽減度を加味しリスクの評価を行っています。

また、これら内部でのリスク評価に加えて、外部の視点として顧客や投資家などのステークホルダーが重要視しているリスクや、グローバルリスクレポートなどの専門機関によるリスクの評価を参考に、リスクマネジメント委員会で「最重点リスク」と「重点リスク」を決定しています。

2025年度 アイシングループ重点リスク

リスク対策、モニタリング

リスクマネジメント委員会で決定された「最重点リスク」「重点リスク」は、各種委員会、各リスクの主管部署が未然防止・抑制・軽減の対策を実行しています。「最重点リスク」は、リスクマネジメント委員会によって、「重点リスク」は、ERM室によってモニタリングし、継続的な改善に向けて取り組んでいます。

予兆管理

会社運営に悪影響を及ぼす可能性のあるリスク発生の兆候をいち早く察知・回避するために予兆管理を行っています。リスクに対する閾値の設定と閾値超過時の「対応(部署・内容)」をあらかじめ手順化しています。

有事の対応

緊急事態対応

緊急事態発生時の基本方針は「①人命・安全、②地域貢献、③生産復旧」を優先順位にしています。この基本方針に基づき、緊急事態対応計画(BCP)を策定しています。

緊急事態が発生した際の初動対応では、社長をはじめとする全役員・各リスクの主管部署に迅速にリスク発生を伝える「リスクレポート」をトリガーに、危機レベルに応じた対策本部(1号~3号)を立ち上げます。対策本部長は、リスクマネジメント委員長によって任命され、1号対策本部はリスク推進部署であるERM室が、2・3号対策本部は各リスクの主管部署が事務局となり対応にあたります。

対策本部では第一に人命と安全確保を行い、被害の最小化を図ります。

次に「地域復旧なくしてアイシンの生産復旧なし」の考え方のもと地域貢献に注力します。具体的には被災した地域の行政と連携し、不足している物資や救援物資の提供、被災地域の仕入先への物資支援等を実施しています。

生産復旧対応では、被害状況によってあらかじめ決定した重要業務から優先的に復旧を行います。さらに、被害が深刻な場合は、代替業務や代替生産にシフトし事業を継続していきます。緊急事態に備え、各リスクの主管部署では計画的にリスク抑制・軽減策を実施し、有事の行動計画に沿った教育・訓練を実施しています。特に大きな被害が想定される大規模地震では、発生時の初動が被害最小化の鍵を握るため、トップを対策本部長とする「災害対策本部初動訓練」を定期的に実施しています。

BCPの策定および訓練により実効性を向上させるとともに、これらの過程を通じて有事に強い人材を育成し、平時から危機に強い組織・職場・人づくりを目指しています。

教育・啓蒙

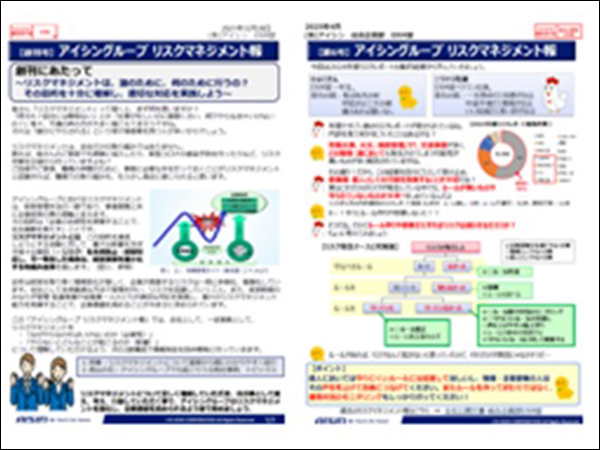

全従業員のリスクマネジメント力向上を目的に、教育・啓蒙に取り組んでいます。リスク対策の平時対応(抑止策・軽減策)と有事発生時の実践要領を制定した「危機管理(リスクマネジメント)ガイド」を発行しています。また、役員含む管理職に対しては、「階層別リスクマネジメント研修」を開催し、全従業員に向けては「アイシングループリスクマネジメント報」を発行することで、従業員一人ひとりがリスクを自分ごととして捉え、対策が徹底されるよう教育・啓蒙しています。

さらに、アイシンでは、過去の大規模地震による甚大な被害を二度と繰り返さないよう、「アイシン伝承館」に「熊本地震学習ゾーン」を設置しています。2016年の熊本地震での被災・復旧で得た「学び・気づき」をパネルと映像で発信し、自然災害への備えと心構えを伝承しています。また、2024年元日に発生した能登半島地震において、過去の震災における教訓を活かした吊りもの対策などの効果や新たな課題をさらなる「学び・気づき」として積み上げ、後世に伝承しています。

重点リスクへの取り組みと対応組織

2025年度の重点リスクへの取り組みについては、重点リスクと対応組織の表および対象ページを参照ください。

なお、これらのリスクに関して定期的に取締役会へ付議・報告をし、経営戦略の高度化に役立てています。

重点リスクと対応組織

| 重点リスク | 詳細記載ページ | 対応組織 | ||

|---|---|---|---|---|

| 最重点リスク | 経営戦略リスク | 市場環境の変化 | リスクマネジメント |

経営会議、戦略機能会議、執行会議にて審議 専門組織による推進 (総合企画部、事業戦略部、原価機能統括部/収益企画部、CN・環境推進センター、経済安全保障室) |

| 経済安全保障 | ||||

| 気候変動対応(CN・CE) | 環境 | |||

| オペレーショナルリスク | サイバー攻撃 | 情報セキュリティ |

専門組織による推進 (情報セキュリティ推進部) |

|

| 情報漏洩 | ||||

| 環境問題 | 環境 |

各種委員会にて推進 (経済安全保障委員会、環境委員会、CN・CE推進会議、品質機能会議、安全衛生委員会、企業行動倫理委員会 - 人権専門委員会、法規認証委員会など) |

||

| 品質問題・市場処置 | 品質 | |||

| 労働災害 | 安全衛生 | |||

| 火災・爆発 | ||||

| 人権問題 | 人権 | |||

| ハラスメント | コンプライアンス | |||

| 人権 | ||||

| 輸出管理 | リスクマネジメント | |||

| 部品認証違反 | 品質 | |||

| 大規模地震 | リスクマネジメント |

リスクマネジメント委員会下部組織 (災害対応・納入継続部会) |

||

| 水害・雪害等 | ||||

| 生産停止(災害・火災等) | ||||

| 仕入先操業停止 | サプライチェーン | |||

| 重点リスク | インフラ供給停止 | リスクマネジメント | 各リスクの主管部署で対応 | |

| 物流障害 | ||||

| テロ、政変・暴動 | ||||

| 竜巻 | ||||

| 取引適正化 | サプライチェーン | |||

| 独禁法違反 | コンプライアンス | |||

| 知財紛争 | 知的財産 | |||

| 感染症 | 健康経営 | |||

市場環境の変化

アイシンは、グローバルでの事業拡大に向け、成長領域や需要の拡大が見込まれる事業への投資を行い、さらなる企業価値の向上に努めています。具体的には、電動化・知能化を成長領域と位置づけ、ヒト・モノ・カネのリソーセスシフトや従来の発想に囚われない戦略投資を行います。

そのような取り組みの中で、合弁会社設立、パートナーへの出資や業務提携等のアライアンス締結時には経済安全保障に関するリスクや法的・規制リスク、財務的リスクなどが伴うため、従来の契約面を確認する「法務審議会」に加え、「アライアンス審議会」を新設し、起案部署以外の第三者視点でアライアンスに起因するリスクを評価した上で上程の可否を審議します。

また、アライアンス締結後においても社内にPMI※4を担当する組織を設置し、目的の達成状況や、財務計画と実績の状況を定期的にモニタリングしています。

PMI:Post Merger Integration

経済安全保障、輸出管理

アイシンが事業を展開している国または地域においては、事業運営に不利な影響を及ぼす法律・規制の改正や租税制度の変更、不利な政治的・経済的な要因の発生、テロ、戦争、疾病その他の要因による社会的または経済的な混乱などのリスクが内在しています。

国内グループ会社に加え、北中南米、欧州、中国、アセアン、インドを統括する各地域統括本部長が、グループに共通する経営上のリスクと国や地域によって異なるリスクの情報を共有することによって効果的な対策を推進し、グローバルな視点でリスクマネジメントを強化しています。グループ経営戦略本部に事業戦略部を設置し、地域ごとの事業課題認識と上記リスクを踏まえた事業戦略・地域戦略策定を一元的に行い、アイシンが事業展開する国または地域の、経済・政治・社会的状況に加えて、事業に関連する各国の環境関連規制、製品の安全性・品質関連規制、輸出入関連規制の情報をタイムリーに収集し、適時適切な対応を取っています。

また、近年の国家間の政治的、経済的、軍事的な緊張の高まりや急激な貿易政策変更に伴う関税や輸出入規制の変化を含む地政学・経済安全保障リスクの高まりに対しては、政策、法規制の変化等の動向をタイムリーに情報収集するとともに、全社横断的な会議体である「経済安全保障委員会」にて、安全保障貿易管理・機微技術管理を含めた経済安全保障上の必要な対応を検討・実施する体制を構築しています。

大規模地震、水害・雪害、竜巻

甚大な被害が想定される自然災害に対しては、「危機管理(リスクマネジメント)ガイド」や「学び・気づき」に基づき、グループ一体となってリスクの未然防止および被害最小化を推進しています。その成果として、2016年の熊本地震の教訓を活かした吊りものの落下対策や、停電時に備えた自家発電の配備などをグループ全体で取り組んだことにより、2024年1月に発生した能登半島地震においてグループ会社が被災しましたが、被害が抑えられ、納入への影響を回避できました。

一方、新たな課題として深刻な被害を受けた液状化に対して、地盤改良や地盤支持層までの杭を打設した構造とするなど適切な対策を定めアイシングループ共通のマニュアルに落とし込み、対策を実施しています。

併せて、課題である昨今の線状降水帯による想定を超えた降雨被害においても、引き続きグループを上げて対策に取り組んでいます。

物流障害

国内においては、慢性的なドライバー不足に対して、サプライヤー・輸送業者へ寄り添い、ルートの最適化による運行時間の短縮、出荷・受け入れ場の環境整備および作業効率化による荷役時間の短縮を図ることで、トラック乗務員の労働時間を短縮し、物流障害リスクの発生確率と影響度を低減させることができました。

また、気象情報から雪害などのリスクの予兆をつかみ、トラック便の前だしや代替輸送ルートを事前に検討することで、リスク回避につなげています。将来に向け、グループ共同輸送拡大、荷役作業の内製化や自動化によるさらなる負荷低減に取り組んでいきます。

海外向けの海上輸送においては、軍事緊張による輸送ルートの迂回、アメリカ輸入関税の影響による各国からの輸出量縮小に伴う船便の減少など、世界的な物流の混乱が発生する可能性があります。その結果、計画していた船便のキャンセルや運行スケジュールの遅延リスクが懸念されています。アイシンでは、遅延による部品欠品を防ぐために代替ルートの設定、陸揚げ港の変更、在庫の積み増しを検討するなど現地拠点と連携を図り対応しています。

テロ、政変・暴動

近年、各地での紛争やテロ事件など、世界規模で治安リスクが悪化しています。

アイシンでは、出向・出張での海外派遣者向けに、海外リスクコンサルタント作成の動画視聴などで教育を行い、未然防止・警戒意識を高めています。また、専門家にも相談しながら、平時・有事の対応手順書を策定するとともに、グループ関係者でシミュレーション訓練を行って、連絡体制や初動対応事項の確認などを行っています。さらに、治安悪化に伴って退避が必要となる事態にも備えるため、国外退避マニュアルを策定し、危機段階に応じた対応事項の整理や社内関係者間での認識合わせを進めています。

インフラ供給停止

2018年に発生した北海道胆振東部地震では2日間以上の停電があり、アルミ保持炉の固着など、重大な故障の危険性を回避するため仮設非常電源を急遽全国から手配し、故障の危険を回避した経験があります。

アイシンでは、災害発生時に起こる電力供給会社のトラブルによる電力供給停止を想定した最低限の電力確保を進めてきました。大規模停電に対する非常電源確保のガイドラインをグループ共通で策定するとともに、2024年度までに発電機の配備およびその燃料の確保(3日分)を完了しています。

現在は、実際の停電を想定した発電機の使用など手順に従った訓練を定期的に行い、有事に備えています。