トップメッセージ

「“移動の価値”を提供する会社」へ 取締役社長 吉田 守孝

ステークホルダーの皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年は、アイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュの経営統合から5年目を迎える節目の年であり、3カ年で定めた2025年中期経営計画の最終年度でもあります。

アイシンを取り巻く環境は、電動化の進展における地域差の拡大や、各国における保護主義の高まりなど、見通しが一層難しい状況が続いています。こうした状況の中、2024年度の売上収益は、パワートレインユニット販売台数減少などの影響により、前期比0.3%減の4兆8,961億円となりました。一方で、営業利益は売上減少や人・将来への投資があったものの、円安効果や企業体質改善努力の成果により、前期比41.5%増の2,029億円となりました。

2025年度の業績見通しは、売上収益が前年比0.1%増の4兆9,000億円、営業利益は中長期的な成長を見据えた戦略的な投資や人への投資の強化、米国の関税政策の影響などを加味した結果、前年比1.0%増の2,050億円を予想しています。また、2023~2025年度の3カ年累計での企業体質改善努力や構造改革効果は、約2,000億円に達する見込みで、収益力向上は確実に進捗しています。

2025年中期経営計画重点テーマの進捗

2021年の社長就任以来2つの柱として定めてきた、「将来に向かって、大きく経営の舵を切る」、「経営基盤を強化し、収益体質を上げる」の取り組みに対し、着実な成果を実感することができた1年でした。

2030年を見据えた事業ポートフォリオの変革

将来に向かって、大きく経営の舵を切る

事業ポートフォリオの入れ替えにおいては、商品ラインアップの拡充や受注が計画通りに進んでおり、着実な成果が見られています。特に、成長領域であるBEV(バッテリーEV)商材では、eAxle(イーアクスル)や熱マネジメントデバイスなどのパワートレイン製品、電池骨格やギガキャスト、空力デバイスなどの車体製品、回生協調ブレーキシステムなどの走行安全製品において、幅広い分野でラインアップの拡充が進んでおり、技術の先進性を求めるお客様を中心に引き合いをいただいています。

パワートレインの電動化が地域ごとに異なる進展を見せる中、アイシンはBEVに加え、北米・欧州・日本で主流となりつつあるHEV(ハイブリッド)、今後、電動化の現実解として期待されるPHEV(プラグインハイブリッド)、そして従来から強みを持ち需要が底堅いAT(オートマチックトランスミッション)に至るまで、幅広い商材を取り揃えています。このフルラインアップ戦略はアイシンの大きな強みであり、世界中のお客様の多様なニーズに応えることを可能にします。電動化がどう進展しても、その変化に柔軟に対応しながら、しぶとく成長できる姿が描けてきました。

知能化においても、安全・安心、快適・利便の提供を目指し、商品開発を進めています。信頼性の高いアクチュエーターや駆動ユニットとセンシング技術をソフトウェアで統合することで、乗車時のエントリーサポート、運転中の快適な移動支援、人やシーンに応じた走り、降車時の見守りサポートなど、車が人を自律的にサポートし、移動のあらゆる場面において、より豊かな体験を提供できるよう取り組んでいます。

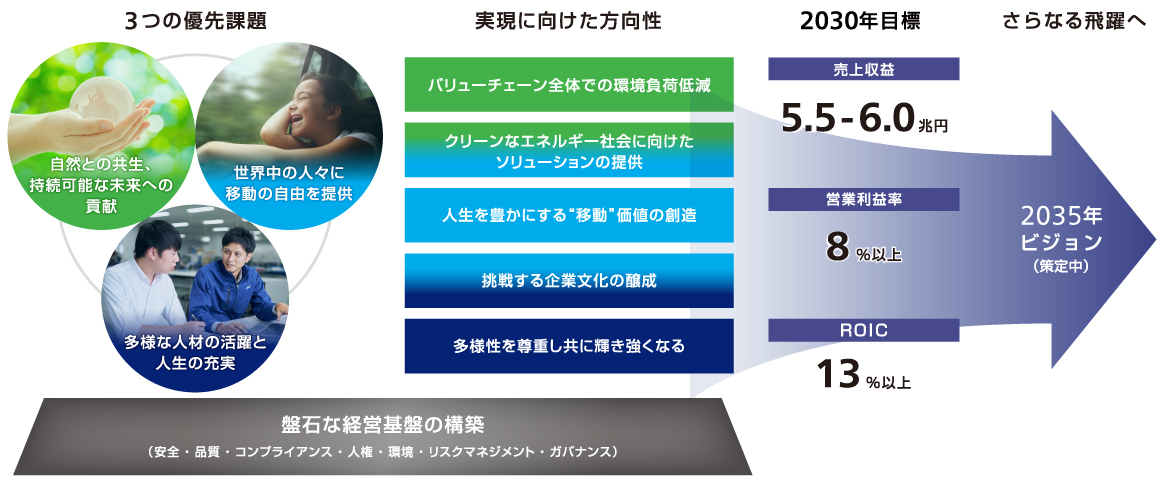

このように成長領域の商材が着実に積み上がってきており、2030年の売上目標である5.5兆円~6兆円の達成に向け、確かな手応えを感じています。アイシンはSPEED&AGILEをキーワードに、競合に先駆けた準備を行いながらも、環境変化を的確に見極め、投資判断はぎりぎりまで引き付けて行うことで、リスクを最小限に抑えつつ、機会を最大限に活かす経営を実践しています。

こうした事業軸に加え、地域軸においても、リソーセスの最適配分を進めています。現在、アイシンはグローバルで40社を超える自動車会社と取引を行い、130の生産拠点から製品を供給しています。こうした世界中に広がるネットワークを活かし、お客様の現調化ニーズにより柔軟に対応するため地域軸経営を進めています。私が考える地域軸経営とは、事業戦略や重要方針の意思決定は本社で行いつつ、オペレーションは地域主体へとシフトすることです。

その実現に向けて、トップを含めた人材の現地化、仕入先の現地化、設備の現地化を積極的に進めています。過去2年間で海外5極のうち3極において、現地出身の社長が就任しました。地域軸経営により、地域ごと、お客様ごとのニーズにきめ細かく対応することが可能となり、受注機会の拡大、売上の増加、そして現地での強靭なサプライチェーンの構築につながっています。昨年BMWとe-axle※の生産パートナーシップを締結しましたが、これは本社で戦略を策定し、地域メンバーが主体となり受注活動を展開した結果であり、地域軸経営の1つの成果だと考えています。

顧客名称を使用

経営基盤を強化し、収益体質を上げる

ATをはじめとする既存製品の収益性向上にも取り組んでいます。長年にわたりアイシンの主力商品として事業を支えてきたATは、長期的には市場の縮小が予想されるものの、インドや南米などでは依然として堅調な需要が見込まれるため、着実にシェアアップを図っていきます。また、PHEVやHEVの需要拡大に伴い、国内外のお客様から多くの引き合いをいただいており、グローバルでの生産体制の強化を進めています。これらの商品においては、既存の拠点や設備を最大限に活用することで高収益を実現し、2030年度までに、ATは持続的に営業利益800億円以上、ROIC20%水準を、PHEV・HEVは2024年度比で販売台数約3倍、営業利益800億円以上、ROIC15%以上の達成を目指しています。

さらに、バランスシート改革にも取り組んでおり、2025年度までに総資産の10%にあたる4,000億円の保有資産圧縮を目標としています。事業利益も含めて、創出した資金は、株主還元とのバランスも意識しながら成長投資へ積極的に投入していきます。2024年度からは株式の売出しによる株主構成を変化させるとともに、自己株式取得などを通じた株主還元も継続的に実施しており、ステークホルダーの皆さまから一定の評価をいただくことができたと感じています。

さらなるアイシンの変革に向けて

2030年の成長シナリオが見えてきた今、今年はさらに長期的な視点に立ち、2035年を見据えたビジョンの策定を進めています。社会ニーズの変化や最先端技術により、モビリティや移動の概念は日々変化しています。こうした変化の中で、アイシンはものづくりの会社から、「“移動の価値”を提供する会社」へ変革しなければなりません。その実現に向けて、私は社内で従業員と対話する際、「感動する移動とは何か?」という問いを投げかけています。これは、アイシンが培ってきた強みを活かしながら、お客様へ「移動に感動を」という新たな価値を提案できているかを考え、ものづくりの枠を超えた発想の転換を促すためです。こうした意識の変化が、最終的にはお客様への価値提供や企業としての収益性にもつながると信じています。

アイシンは自動車メーカーに近く、クルマづくりを良く知る部品メーカーであり、移動を支える多くの製品、サービスを提供しています。この強みを活かし、クルマの走る・曲がる・止まるを支えるアンダーボデーと、ユーザーの安全・安心、快適・利便な移動体験を生み出すアッパーボデーという2つのモジュール単位でロードマップを描いています。これらにAI、半導体、量子コンピューターなどの先端技術を掛け合わせることで、これまでにない移動の価値を提供していきます。そのためには、社内だけで完結するのではなく、IT企業など外部との連携が必要であり、社外の知見を取り込むことで社内にも良い刺激が生まれます。例えば、YYSystemにおいては、マイクロソフトの開発支援を受けて、継続的な性能向上と活用の場の拡大につながっており、今後こうした外部との連携事例を増やしていくことが重要だと考えています。

さらに、自動車部品製造以外の領域への投資も積極的に進めています。アフターマーケットやエネルギーなどの事業を強化し、現在4%に留まっている自動車部品製造以外の売上比率を、将来的には10%まで引き上げ、アイシンの新たな収益源とすることを目指しています。その1つであるバイオ燃料「バイオ成型炭」は、インドネシアに合弁会社を設立し、2025年度より量産を開始する予定です。将来のエネルギー転換と資源循環の実現に向け、石炭コークスの代替材として、製造過程でのCO2削減に貢献していきます。

これからの10年、アイシンは自動車部品の枠を超え、先端技術や外部パートナーとの連携を活かしながら、ものづくりから「”移動の価値”を提供する会社」への変革を着実に進めていきます。

アイシンの変革を支えるのは人

アイシンが変革期を迎える今、従業員の価値創造力をいかに高めるかがますます重要になっています。私は、人材こそが最大の資本であると強く信じており、人への投資を積極的に進めています。

新たに策定したマテリアリティでは、3つの優先課題の1つに「多様な人材の活躍と人生の充実」を掲げました。その実現には、多様性の尊重と挑戦する姿勢が不可欠です。これまで、ダイバーシティ&インクルージョンの推進を通じて制度の拡充を図ってきましたが、これらに加え、意欲ある従業員が挑戦しやすい風土を醸成し、成果に応じた評価・処遇を行うことで、組織全体に好循環を生み出すことが重要だと考えています。その一環として、新たな人事制度を導入し、挑戦を後押しする仕組みづくりを進めています。

このような取り組みは、既に社内に変化をもたらしています。電動化の流れに対応するために設立したEV推進センターは、社内に危機感と行動のきっかけを生み出し、他部署にも波及することで、全社的な挑戦の機運を高めました。また、アフターマーケット部門が大きく成長を遂げたことは、アイシン全体に挑戦する勇気と自信をもたらし、組織全体の活性化につながっています。挑戦したチームや人は、成長し、たくましくなっており、従業員の意識は自ら先へ先へ、視点は外へ外へと変化しています。

こうした意識の変化を活かし、新たな成長を支えるために、DXや生成AIの活用を重要な取り組みの1つと位置づけています。これらを活用し業務の効率化で生まれた時間を、従業員一人ひとりが「人にしかできない創造的な仕事」に挑戦する機会とし、個人の成長と企業の価値創造につなげていきたいと考えています。アイシンでは「全員参加のDX」を掲げ、AIについても特定の部署に限らず全社的な活用を進めるため、本部ごとに「AI活用リーダー」を配置し、活用の加速を図っています。多様な人材がDXや生成AIを活用することで、アウトプットにも多様性が生まれ、組織全体の創造力と競争力の向上につながると確信しています。

多様な人材の活躍や挑戦を支えるためには、風通しの良い職場風土の醸成が欠かせません。私は、従業員との対話を重視し、現場の声に耳を傾けながら常に職場環境の改善に取り組んでおり、風土の変化を肌で感じています。

サステナビリティ経営の推進でさらなる企業価値の向上へ

企業価値を高めるためには、サステナビリティの視点も欠かせません。アイシンでは近年、サステナビリティ憲章の改定やマテリアリティの見直しを通じて、社内外との議論を重ねてきました。その結果、サステナビリティに対する会社の姿勢は大きく変化し、特に新マテリアリティの特定にあたっては、これまで事業と分けて議論されがちだったサステナビリティを、企業価値向上の中核に位置づけました。このプロセスには取締役会も積極的に関与しており、引き続きサステナビリティ経営の実現に向けた取り組みを加速させていきます。

新マテリアリティとその実現に向けた方向性

アイシンが変革期を迎える中で、取締役会の実効性を高め、意思決定プロセスを強化することはこれまで以上に重要です。昨年度は、取締役会とは別にガバナンス懇談会を新設し、社外取締役とともに取締役会のあるべき姿について議論を深めました。今年度は企業価値向上に直結する議論をさらに充実させるため、事業戦略に高い専門性を有する廣田社外取締役、ガバナンス・リスクマネジメント・サステナビリティ分野に精通した達脇社外取締役の2名を新たに迎えました。今後も、取締役会が先頭に立ちアイシンの変革をリードできるよう、ガバナンス改革を進めていきます。

「“移動の価値”を提供する会社」へ

社長就任以来、私はアイシンの持続的な成長と生き残りをかけて、あらゆる壁を壊すよう従業員を強く促してきました。AT中心の事業構造から電動化へのシフトが求められる中、コア技術、製品のあり方、製造方法に至るまで、すべてを見直す必要があります。これは単なる技術の転換ではなく、会社の形態や仕事の進め方、そして従業員一人ひとりのマインドセットまでを含めたアイシン全体の意識改革を伴うものです。過去を否定するのではなく、次の時代に向けてすべてを刷新する覚悟を込めて、「フルモデルチェンジ」という言葉を発信してきました。

「移動」の概念はこれからも進化し続けますが、アイシンの経営理念「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」は変わりません。この経営理念のもと、私たちはものづくりの会社から「“移動の価値”を提供する会社」へと変革していきます。

持続的な成長の実現には、ステークホルダーの皆さまとの対話が不可欠であることを改めて実感しています。アイシンの取り組みを深く理解していただくため、これまで多くのステークホルダーの皆さまと対話を重ねてきました。その中でいただいたご意見やご期待は、私たちの経営にとって貴重な気づきとなり、改善につながっています。今後も、皆さまとの対話の機会をさらに広げ、その声を真摯に受け止めながら、企業価値の向上に努めていきます。

今年も、新緑の季節に788名の新入社員がアイシングループに加わりました。60周年を迎えた今、現在活躍している従業員と共に未来を描き、これから大切に育てていく従業員が40年後のアイシンを支えていくことになります。40年後のモビリティがどのように進化しているかを想像するのは難しいですが、アイシンはその時も「移動の真ん中」に立ち、世界中の人々に移動の感動を、そして笑顔を届ける会社であり続けたいと願っています。そして、その先の創立100周年に向けて、従業員とともに前進していきます。

皆さまの変わらぬご支援とご期待を、今後ともよろしくお願いします。