社会

基本的な考え方・方針

安全と健康はすべてに優先する

グローバルに事業を展開する企業として、構内で働くすべての人が安全かつ健康的に働ける職場環境を維持・構築することは、あらゆる事業現場において実現されるべき重要な経営課題と位置づけています。

アイシンは、いかなる際も「安全と健康はすべてに優先する」という考えのもと、「アイシン連結労働安全衛生方針」と「アイシングループ健康宣言」を策定し、この方針、宣言に基づき諸活動を展開しています。

推進体制

安全衛生防火推進体制

アイシンでは、構内で働くすべての人を労働災害から守るため、グループ各社社長による「安全衛生委員会」を設置し、方針・水準統一に向けた活動を推進しています。協議された施策については各事業場の「安全衛生委員会」における報告・承認を経て、職場の安全衛生委員から各職場へと順次展開されます。また、グループ会社へは、アイシングループ安全衛生研究会を通して展開されるとともに、各社のニーズを踏まえ、安全活動の取り組み支援を行っています。

戦略

2030年グループ安全ビジョン

私たちは、重大災害・休業災害の根絶に向けて、徹底的な再発防止活動と、安全意識の向上および安全行動の習慣化に向けた各種施策を推進しています。

2030年グループ安全ビジョンにおいてKPI項目を設定し、安心して働け、心身ともに健康で生き生きと活躍し続けられる職場環境づくりに取り組んでいます。

マテリアリティにおいても盤石な経営基盤の構築のため、安全最優先の文化構築をKGIとし重大災害ゼロを指標に設定しました。

関連するマテリアリティ

| マテリアリティ | 目標(KGI) | 指標(KPI) | 2030年度目標値 |

|---|---|---|---|

| 盤石な経営基盤 の構築 |

安全最優先の 文化構築 |

重大災害※ゼロ | 重大災害ゼロ |

重大災害:死亡災害

主な取り組み

安全最優先の文化構築に向けた取り組み

労働安全衛生マネジメントシステム

2020年度より、リスク管理およびパフォーマンス改善を可能にする労働安全衛生マネジメントシステムを、構内請負業者を含めたグループ各社で導入しています。

2024年度までに、アイシンを含むグループ39社で国際規格であるISO45001認証を取得しています。社内外の課題や働く人および利害関係者の要求事項を受け、年に1度、リスクと機会の抽出を実施。その結果から取り組むべき課題に優先順位を付け、次年度の安全衛生計画に反映させ、目標達成に向けた活動を推進しています。また、活動結果やその他変動要因を踏まえ、マネジメントレビューを実施し、次年度に向けた方向性を明確にした上で、活動のレベルアップを図っています。

ISO45001認証取得状況(2025年3月末)

ISO45001取得率※30%

OSHMS内部適用:50%

対象は生産会社

その他の取り組み

安全

労働災害の再発防止と未然防止

私たちは、『安全と健康はすべてに優先する』という基本理念のもと、現地・現認の安全点検や設備・作業のリスクアセスメントを通じて、安全意識の向上を図りながら、労働災害の再発防止・未然防止活動に取り組んでいます。グループ各社のトップが積極的に現場の声を聞き、従業員と寄り添いながら『災害ゼロ』の達成に向けて、安全活動を推進しています。安全で健康的な労働環境を実現するために、安全と健康を最優先に考え、引き続き効果的な安全衛生を徹底していきます。

アイシングループ類似災害防止会議

重大災害につながりやすい災害(STOP6災害)が発生した場合は、アイシンおよびアイシングループで全社類似災害防止会議を開催し、類似の災害を防止するため、災害発生会社(工場・部署)で災害現場を現認・討議し、徹底した原因の追究・調査・対策を実施しています。

この活動を通じて、アイシングループで絶対に重大災害を発生させない仕組みづくりの強化を図ります。

労働災害休業度数率(グループ12社従業員)

STOP6休業災害件数(アイシングループ)

アイシン・グローバル・セーフティ・スタンダード(AIGSS)

国際基準や過去災害などのノウハウをもとにアイシンが守るべき設備安全基準としてアイシン・グローバル・セーフティ・スタンダード(AIGSS)を制定しています。この基準をもとに工程設計部門・製造部門・安全部門で設備のリスクを抽出し、対策を施すことにより安全、安心な設備・作業づくりを推進していきます。

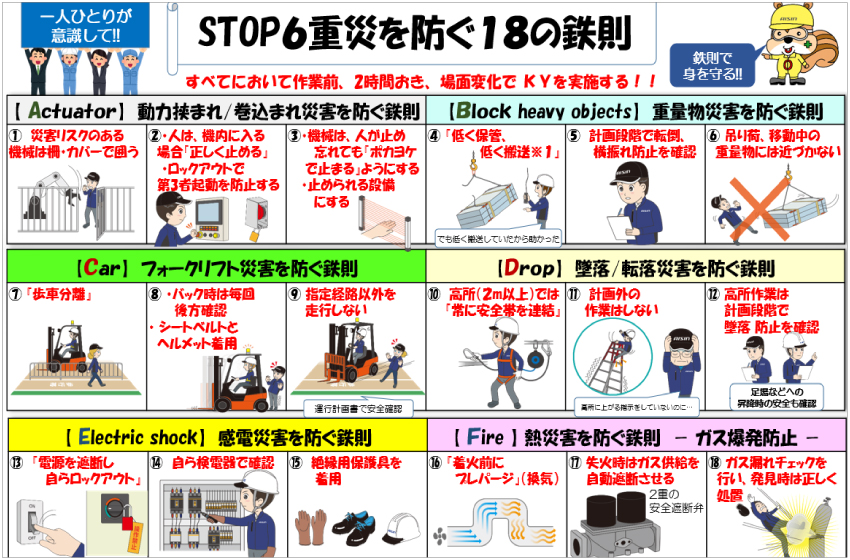

安全意識向上活動

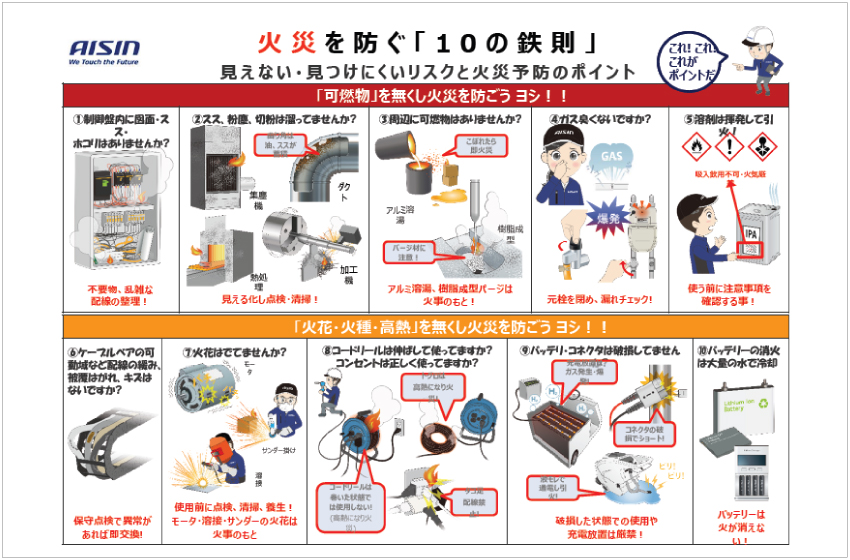

過去の災害事例から学んだ教訓を活かし、災害の未然防止活動を強化するため「STOP6重災を防ぐ18の鉄則」を導入しています。

過去の災害事例から学んだ教訓をもとに、グループ全体で「STOP6重災を防ぐ18の鉄則」の理解浸透活動を推進しています。従業員の一人ひとりが「日常の気づき」「異常への関心」を持ち、基本の「鉄則」を守ることで災害未然防止、安全意識の向上を実現しています。

安全衛生教育

アイシンでは、人材教育のため安全衛生教育センターを設置し、労働局認可の技能講習、国家試験などの資格取得および法令やAIGSSに基づいた21種類の事業場内教育(特別・社内教育)を実施・推進しています。これにより質の高い安全衛生教育と効率的な資格者の養成を目指し、従業員の技能向上と安全確保を図っています。

教育センター受講人数推移

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、1回当たりの受講人数の縮小や教育開催の延期や中止(緊急事態宣言など)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を継続しつつ、計画通り開催

伝承館

アイシングループがこれまでに経験した災害・火災を教訓に、「忘れないでほしい」「同じ失敗を繰り返してほしくない」という思いで、伝承館を設置しています。

安全エリアでは、来場者に安全の必要性を訴えかけ、基本理念、災害年表、災害統計などを活用し、災害事例紹介パネルやCG映像で原因から結果までを詳細に再現しています。防火エリアでは、1997年2月1日の刈谷工場火災を忘れないことをメインとし、刈谷火災の当時の実機、火災から学んだ教訓を展示しています。災害・火災の恐ろしさを実感させ、風化防止を図ることで安全意識を高め、自分と仲間の身を守ることができる人材の育成を目指しています。

安全指導員

アイシンでは現地・現物・現認による安全指導を実施することを目的に、安全指導員制度を導入しています。安全指導員は、35カリキュラム(107時間)の安全衛生教育を受けた安全の専門家(番人)として事業場内全職場の安全衛生および安全衛生管理業務のサポートを行い、現場密着型で危険の芽を早期に摘み取り、災害未然防止を図ります。

職場の仲間と仲間の家族や大切な人を悲しませないため安全指導員という業務を全うし、不安全状態・不安全行動を撲滅する活動を推進しています。

安全指導員 受講者数

外来工事業者への安全衛生防火活動

アイシン構内で作業される工事業者が安全で安心して作業が行える環境づくりに取り組んでいます。

①アイシングループ外来工事安全環境講習会

外来工事業者・外来工事発注者向けに安全・環境・防火を考慮した講習会を連休前(春季、夏季、冬季)に実施しています。

②ステップアップ教育・安全巡視

アイシンでは、工事責任者の必須研修であるステップアップを導入しています。2011年から実施され、2019年より規程化されました。

この研修は、工事の安全管理を向上し、労働災害を防止するために行われています。法規や管理帳票の学習を通じて災害発生要因を事前に把握し、安全対策を講じます。計画作成から保護方策までを具体的に実践形式で学び、安全で安心な工事環境を推進しています。その他、外部機関と合同で、外来工事の現場と作業の安全を「看る」活動等も行っています。

ステップアップ研修修了者推移

請負•納入•搬出業者への安全•環境活動

アイシンでは、2015年7月に発生した重大災害から、二度と重大災害を発生させない、安全かつ安心して作業が行える作業環境づくりに取り組んでいます。

①構内搬入・搬出・請負作業 安全交流会

搬入・搬出・請負工事業者、発注者向けに交流会を2 回/年(6月、11月)実施しています。

②その他、改善活動など

作業に関係する、やりにくい所や危険箇所などの改善を行い、安全作業づくりに取り組んでいます。

衛生

労働衛生管理体制の充実と未然防止

アイシンでは、従業員誰もが健康でいきいきと働ける職場環境を目指し、また、自律的な化学物質管理も踏まえ、各事業場の労働衛生管理体制が持続的に維持管理でき るよう体制の再整備および関係者の育成を進めています。

労働衛生活動を推進するにあたり、規程・基準を定め 管理・運用方法や関係教育を明確にし、構内で働く人を 労働疾病から守るため取り組んでいます。

具体的には、健康障がいを未然に防止するため、有機 溶剤や粉じんなどの有害物の適正管理、暑熱や騒音など の職場快適性の測定を行い、その結果を改善に反映させることでより働きやすい職場環境づくりを推進しています。

有害物質

職場騒音

第Ⅰ管理区分:等価騒音レベルが85dB未満

第Ⅱ管理区分:等価騒音レベルが85dB以上90dB未満

第Ⅲ管理区分:等価騒音レベルが90dB以上

「基準超過の主要因」

第Ⅱ管理区分

- ハンマー音やプレス音 など

第Ⅲ管理区分

- エアブローやワーク落下音 など

「防止措置」

- 第Ⅱ、Ⅲ管理区分の作業者に対して耳栓着用、特殊健康診断などの社内基準に基づく管理を実施

- 設備対策は、計画に基づき順次対策中

管理区分評価【測定結果】

有機溶剤

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

|---|---|---|---|

| 単位作業場数 | 173 | 0 | 0 |

粉じん

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

|---|---|---|---|

| 単位作業場数 | 171 | 0 | 0 |

特定化学物質

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

|---|---|---|---|

| 単位作業場数 | 70 | 0 | 0 |

鉛

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |

|---|---|---|---|

| 単位作業場数 | 1 | 0 | 0 |

第Ⅰ管理区分:作業環境管理が適切にできている状態

第Ⅱ管理区分:作業環境管理に改善の余地がある状態

第Ⅲ管理区分:作業環境管理が適切でない状態

第Ⅱ管理区分職場について

有機溶剤

要因:局所排気装置の能力低下

暫定対策:防毒マスクの着用

恒久対策:プッシュプル型換気装置の設置完了

粉じん

要因:集塵機の管理不足、局所排気装置の能力低下

暫定対策:防じんマスクの着用

恒久対策:日常点検・清掃の見直し、局所排気装置の能力向上(予定)

疾病の未然防止を目的としたエルゴノミクス評価による作業負荷の見える化を、アイシン内製で開発したAIカメラ自動解析システムを用いることで、作業環境改善の効率化を推進しています。

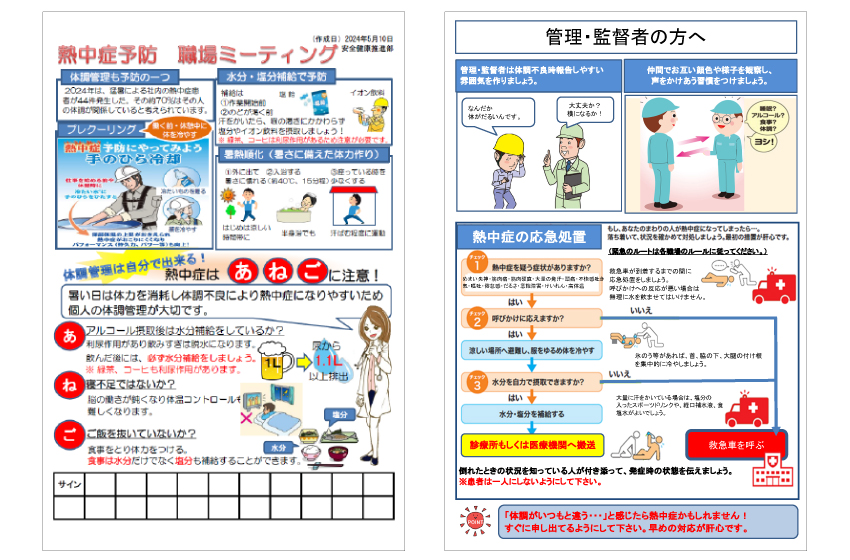

熱中症予防推進活動

アイシンでは、厚生労働省公表のクールワークキャンペーンをもとに、「熱中症予防推進者」を各事業場より1名選任し、予防推進活動を行っています。

年間計画

5月

熱中症予防推進者説明会および勉強会

6月

全従業員参加による熱中症予防教育(動画配信、 ミーティングの実施)

7~9月

管理監督者による声掛け活動 梅雨明け、連休明け時の注意喚起

11月

活動振り返り会(今年度の状況報告、来年度に向けた要望・意見交換など

要因別熱中症発症件数

2024年度は過去最高の猛暑で、発生数が全国的にも増加しました。発生要因としては、人体要因(個人の体調 管理不足)が多く見られましたが、教育活動、早期発見、早期対応で、休業者は「0」件でした。

熱中症予防職場ミーティングシート

防火

火災の再発防止と被害の最小化に向けた取り組み

1997年2月1日の刈谷工場火災から28年が経過し、以降の入社や統合を機に当時を知る人は社員の2~3割程度となり、当時の状況が時代とともに風化してしまうのではないかとトップ含めて危惧しています。

過去と同じ失敗を繰り返さぬよう、トップ自ら過去の失敗・苦労から得た教訓、従業員に伝えたいこと、感じてほしいことを伝え、一人ひとりの意識と行動につながる活動 を継続しています。

また、風化防止の一環として、過去の火災について関係者の体験談等を映像化し、後世に残すように取り組みを実施しています。

アイシングループ統一防火重点6項目の取り組み

2023年度より過去の火災を改めて分析し、火災の主な原因となっていた火種・可燃物の管理、電気火災対策、ダクト管理などを防火重点6項目として体系的にまとめ、 防火管理状況をマップ化しました。

本活動を通じてアイシングループ全体で管理状況の水準を見える化し、改善活動を推進しています。

<防火重点6項目>

- 火種・可燃物の管理(リスク抽出と管理項目の明確化)

- 危険物管理(法令に基づく維持管理、点検の実施)

- 構内火気作業ルールの徹底

- 電気火災対策

- ダクト管理(点検・清掃ルールの明確化)

- 被害を最小限に抑える初期消火(火災発生時基本4行動)

火災は「火種」「可燃物」「酸素」の3要素が重なって発生

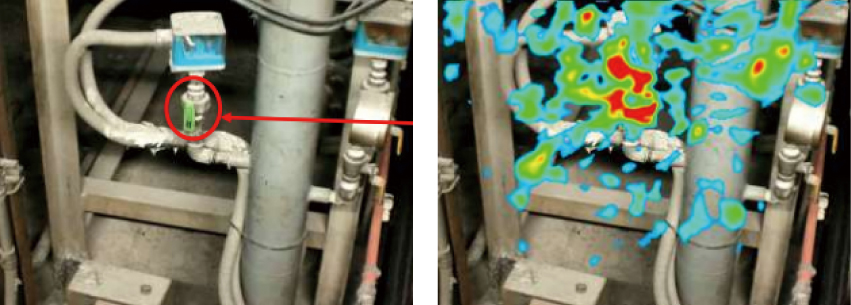

火災重点設備の管理強化

火種が発生する設備を「火災重点管理設備(Fコンポ設備※)」として登録し、防火管理の強化を図っています。火種 と可燃物・引火物を保有する火災リスクの高い設備ならびに火災が発生した場合に大きな被害が発生する恐れの ある設備と定義し、火災防止に伴う管理項目を明確にし、 遵守・維持管理することで火災の未然防止を目指します。

Fコンポ設備:Fire Component(火種・可燃物・消火)の管理を行う設備

管理のポイント

| Title1 | Title2 |

|---|---|

| 火種 |

|

| 可燃物 |

|

| 消火 |

|

Fコンポ設備

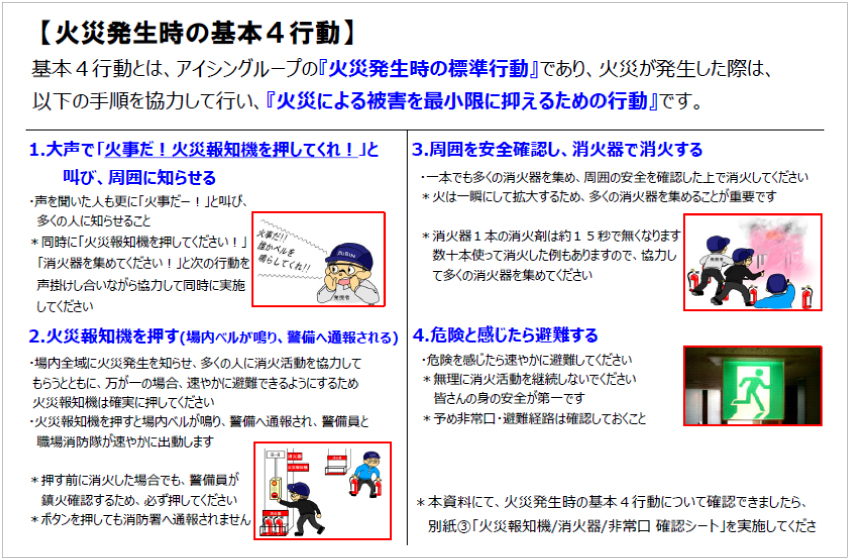

火災発生時の基本4行動

万が一火災が発生した場合でも、人命優先と迅速な初期消火活動により被害を最小限に抑えるため、「火災発生 時の基本4行動」をグループの標準行動として制定。

行動の目的を理解するため、職場ミーティングの実施や、火災報知機のデモ機や消火器を用いた教育・ 訓練を継続的に実施しています。また、近年では一部の事業場においてVR消火器の導入を開始し、さらなる教育の環境整備を進めております。

職場ミーティング実施

防火指導員の育成

アイシンでは、事業所ごとに防火指導員を選任し、教育や各種活動共有を通じて知識・知見の相互向上につなげ、 防火の番人となり得る人材の育成を図っています。

防火サーベイランス

アイシンでは、防火管理体制を維持しより高いレベルを 構築するため第三者点検評価による「防火サーベイランス」を実施しています。

結果の改善を進めるとともに、2024年度にサーベイで用いられた最新計測機器を購入し、ガス漏れ診断等を自社の活動に取り入れております。

2024年度実施:

グループ会社7事業所