社会

基本的な考え方・方針

アイシンでは、お客様が求めるすべての品質を追求するためには、働く仲間の安全と健康が最優先であるとの認識のもと、2021年4月に「アイシングループ健康宣言」を行い、従業員の生活習慣病予防とメンタルヘルスに重点を置き健康経営に取り組んでいます。

推進体制

健康に関する活動の方向性は毎年グループ安全衛生委員会で議論・決定し、各社職場の安全衛生委員会まで

順次展開されます。

下部組織である健康経営推進協議会では、グループ安全衛生委員会の方針を受け、医療職を含む安全健康推進部、人事機能部署、労働組合、健康保険組合をメンバーとして、全社課題について共有、対策について協議しています。

また、グループ会社の健康増進への取り組みについては、アイシングループ健康部会で各社のニーズを踏まえた活動を行うことで、双方向での底上げを図っています。

戦略

マテリアリティにおいて、「挑戦する企業文化の醸成」を実現に向けた方向性と定め、指標および目標を2030年度にプレゼンティーイズムパフォーマンス度85%以上とし、KPI改善に向けたメンタル・フィジカル対策を経営課題として推進しています。

メンタルでは、未然・再発防止対策を図りつつ、不調者を重症化させないため、職場上司による早期発見・対応のさらなる実践力向上を推進していきます。

フィジカルでは、生活習慣病予防に向け、健康増進や職場環境整備による未然防止や早期発見・早期治療による重症化防止の強化に取り組んでいます。

また、少子高齢化による労働力不足を課題と捉え、労働力確保の観点からシニア層や女性が働き続けられる環境整備を進めています。すべての人が心身ともに健康な状態で能力が発揮できるよう、各施策に落とし込み、活動に取り組んでいます。

なお、個人情報の機密性を配慮した上で、会社上位から部内メンバーに至るまで共有を図り、施策改善、指標改善に向けた議論・検討を実施しています。

プレゼンティーイズム:何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や生産性が低下している状態

プレゼンティーイズムパフォーマンス度:SPQ(東大1項目版)を用いて算出。健康な状態で発揮できるパフォーマンスを100%としたときに過去1カ月で80%以上発揮できたと感じる社員の割合

関連するマテリアリティ

| マテリアリティ | 目標(KGI) | 指標(KPI) | 2030年度目標値 | |

|---|---|---|---|---|

| 優先課題 | 実現に向けた方向性 | |||

| 多様な人材の活躍と 人生の充実 |

挑戦する 企業文化の醸成 |

チャレンジが促進されている状態 | プレゼンティーイズムパフォーマンス度※ | 85% |

プレゼンティーイズム パフォーマンス度:健康な状態で発揮できるパフォーマンスを100%としたときに過去1ヵ月で80%以上発揮できたと感じる社員の割合

健康経営 戦略マップ(アイシン単体)

主な取り組み

チャレンジ促進に向けた取り組み

メンタル対策

早期発見・治療による重症化防止への取り組み

アイシンでは、メンタルヘルス不調による労働損失の最小化を目指し、未然防止・早期発見に重点を置いて取り組んでいます。管理監督者が部下の不調サインを見逃さず、早期に産業医や外部機関につなげられるよう、2023年度からラインケア教育の対象者を拡大しています。管理監督者がメンタルヘルス活動の重要性を理解し、実践で行動に移せるよう、さまざまなケーススタディで疑似体験が行えるよう工夫しました。

また、従業員自身が自分のストレスに気付き、セルフケアを推進できるよう、ストレスチェックを行うとともに、セルフケア教育や動画コンテンツ配信、健康相談窓口設置、高ストレス者への産業医面談を行っています。セルフケア教育については、2024年度から対象者を従来の入社2年目の社員に加え、昇格や職位の変化による精神的負担が大きくなる昇格者にも拡大しました。

| 2023年度 | 2024年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象人数 | 実施人数 | 実施率 | 対象人数 | 実施人数 | 実施率 | |

| セルフケア教育 | 375 | 375 | 100% | 1,284 | 1,284 | 100% |

| ラインケア教育 | 3,318 | 3,318 | 100% | 1,058 | 1,058 | 100% |

ストレスチェック結果

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 91.6% | 86.1% | 87.5% | 92.3% | 89.7% |

| 高ストレス者の割合 | 3.7% | 4.5% | 3.7% | 3.9% | 15.1% |

2024年度より高ストレス者の選定基準見直し

高ストレス者基準をAIオリジナル(5%)から厚労省の推奨する素点換算法(10%)に変更し、高ストレス者の割合を増やすことで、ストレスへの気づき、対処へつなげました。

5%の場合:4.0%

職場環境改善への取り組み

職場に対しては、ストレスチェック職場診断結果のフィードバックと、高リスク職場への個別支援を行い、職場環境の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を進めています。

職場主体の改善活動に役立つツールとして、改善実施フロー、要因別改善事例などを掲載した動画を展開しています。

また、人事機能、法務機能が実施している従業員へのアンケート結果と突き合わせ、多角的に分析し、効果的な職場環境改善活動を実施しています。

職場改善率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 高リスク職場 | 3職場 | 3職場 | 7職場 |

| 改善支援率 | 100% | 100% | 100% |

| 改善率 | 100% | 100% | 100% |

復職後の再発防止への取り組み

安心して確実な職場復帰ができるよう臨床心理士・保健師による復職支援プログラムの体制を整えています。復職トライアルは、復職手続きに入った従業員が社内の復職支援室に来所し、就業時間に合わせて業務に直接関連のない作業を行う中で、体力・集中力・作業遂行力などの回復度を確認しています。

| 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| 職場復帰 | 63% | 78% |

| 休職延長 (再度治療専念) |

37% | 22% |

復職トライアルによる回復度評価実績(2024年度)

フィジカル対策

早期発見・早期治療への取り組み

定期健康診断について、全従業員が必ず受診できるよう職場と本人へのフォローを行い、毎年受診率100%を継続しています。

健康診断の事後措置として、従業員一人ひとりの過去最大10年間の健康診断結果をもとに、脳疾患・心疾患リスクが高い人を抽出するシステムを独自開発し、リスクの高さに基づいて、産業医による面談指導や就業制限による安全配慮を行いながら、自己管理の大切さについて呼びかけ、症状の重症化予防サポートに努めています。

定期健康診断および事後措置

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |

| 精密検査受診率 | 70.3% | 70.3% | 70.2% |

| 就業制限の判定率 | 100% | 100% | 100% |

| 面談実施率 | 100% | 100% | 100% |

| 特定保健指導実施率 | 66.1% | 71.0% | 72.6%※ |

2024年度の特定保健指導実施率は、2025年4月時点の実施率

がん対策

定期健康診断に加え、さまざまながん検診を健康保険組合・労働組合・会社が、費用補助を実施し、早期発見によりがんの健康リスク低減に取り組んでいます。

大腸がん検診については、35歳以上のすべての従業員を対象とし、定期健康診断時に実施しています。

また、20歳以上の女性従業員対象に、婦人科検診(子宮頸がん、乳がん検診)の受診促進をしています。受診可能な医療機関の選択肢を増やし、受けやすい環境を構築するとともに、毎月、人間ドックやがん検診に関する啓発を行っています。

がん検診受診状況

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 大腸検診 | 18,375人 | 18,710人 | 18,747人 |

| 婦人科検診 | 894人 | 927人 | 983人 |

| 人間ドック | 2,692人 | 2,621人 | 2,672人 |

| 脳ドック | 464人 | 468人 | 502人 |

健康意識向上への取り組み

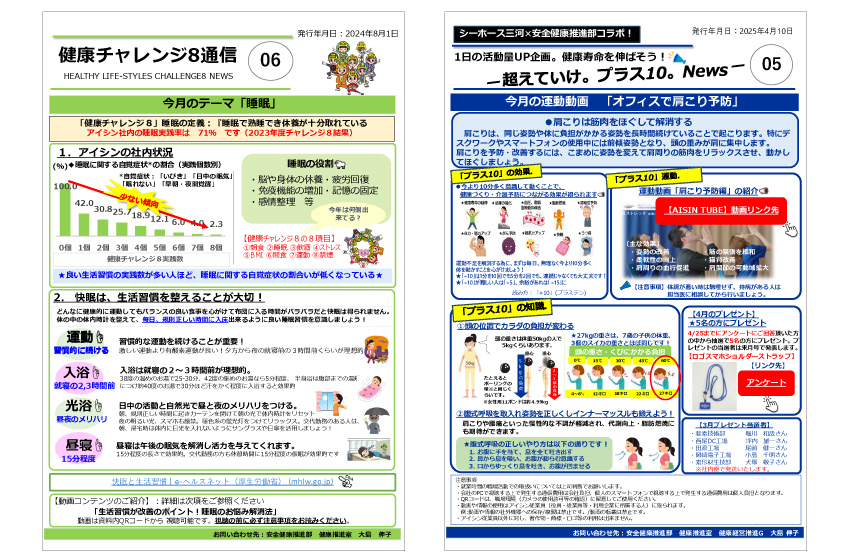

アイシンでは、心身の健康を自ら考え行動できる人・職場づくりを目的とした、8つの良い健康習慣を身に付けるためのきっかけづくりとして、2021年度より「健康チャレンジ8」活動に取り組んでいます。

2024年度は、従業員の健康意識向上のサポートとして毎月1回「健康チャレンジ8通信」の発行や、年に1度、TOPの健康宣言の共有や職場結果をフィードバックし、職場の推進者を中心に職場メンバーが主体的に健康づくりに取り組めるよう健康風土づくりも推進しています。

また、健康チャレンジ8の実践率の低かった運動に着目し、従業員に運動に興味・関心を持ってもらうために、シーホース三河とコラボし、TOPアスリート、チアリーダー、専門トレーナー出演による運動動画の配信、「超えていけ。プラス10。」Newsの発行で、1日の活動量を今よりも10分多く取り組んでもらえるよう、運動が好きな人・苦手な人・無関心の人へも集団アプローチをしています。

チャレンジ8実践率

健康行動習慣化への取り組み

運動の習慣化へのきっかけづくりとして、毎年健康保険組合と共催で、スマホアプリを使用したウォーキングイベントを年2回実施しています。昨年は4,985人参加し、職場や仲間とチームを組んで歩数を競い合いました。

また、従業員や家族が気軽にエクササイズに取り組めるよう、スタイルアップセミナーを年5回開催、1,246人が参加しました。健康意識が高まってきていることで、運動を定期的に行っている人の割合が増加しました。

食事の面では健康意識が高まる健康診断前後の時期に食育セミナーを年2回開催しました。体のメカニズムと理想的な体になるための取り組み例を丁寧に説明したことで、セミナー参加者のほぼ全員に行動変容の意識が見られました。

またセミナー内で紹介された栄養バランスの取れた食事を社員食堂で提供し、健康意識の継続に取り組みました。

運動実践頻度

その他の取り組み

女性の健康課題への取り組み

労働生産性低下抑制を目的とし、女性従業員が最大限に能力を発揮するために、女性特有の健康課題への取り組みを2021年からスタートさせました。2024年度は若年層のヘルスリテラシー向上にスポットを当て、自らの健康課題に対する知識を持ち、主体的に改善できる意識付けに関する教育を実施しました。同時に管理監督者に向けても、部下の健康課題に対する知識を持ち、適切にサポートできるスキルを習得する教育を行い、各部門と協業しながら、職場の理解促進と男女の相互理解が深まる風土づくりを推進しています。

また、従来の女性サポート制度に加え、2022年から月経や更年期など女性特有の健康課題の解決支援としてフェムテックプログラムを導入し、女性の活躍を支援しています。

シニア活躍支援への取り組み

いつまでも健康でいきいきと働き続けるためには、「体力の維持・向上」が必要と考え、今年度より、50代の技能員を対象に「カラダ学び塾」を開講し、9種類の体力測定を実施しています。その結果に基づいて運動指導や疲労回復を目的としたストレッチの実践に取り組んでいます。本プログラムでは、参加者が自身の体力に対する意識を高め、プログラム終了後も自主的に活動を続けることを目指しています。

また、毎年継続的に開催しているライフデザインセミナー(対象:33歳・53歳)では、生活習慣病予防やストレス対策に関する啓発活動も行っています。

研修受講実績

| 2023年度 | 2024年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象人数 | 実施人数 | 実施率 | 対象人数 | 実施人数 | 実施率 | |

| ライフデザインセミナー(30代) | 1,072人 | 469人 | 44% | 840人 | 540人 | 64% |

| ライフデザインセミナー(50代) | 703人 | 406人 | 58% | 840人 | 598人 | 71% |

| 女性の健康教育(本人) | 153人 | 153人 | 100% | 1,051人 | 1,051人 | 100% |

| 女性の健康教育(管理者) | 対象者見直し | 4,024人 | 3,947人 | 98% | ||

感染症予防の取り組み

アイシンでは感染症流行時の対応について、感染予防対策のガイドラインを作成し、国内外グループ会社やサプライヤーへ展開し、感染症が発生した際には、アイシングループに関わるすべての人の命を守ることができるよう感染対策を推進しています。

海外渡航者への取り組み

海外勤務者・帯同家族・海外出張者など海外渡航者に対しては、会社から注意喚起、退避判断等に加え、厚生労働省検疫所による感染症・予防接種情報や、各国大使館・領事館の「安全の手引き」紹介など、海外渡航者が「自分の身は自分で守る」を実践できるよう、研修・情報提供を行っています。

また、メディカル・セキュリティ分野の専門機関と契約し、進出国・地域で異なる医療・安全リスクから従業員を守れるよう、アシスタンスサービスの提供を行っています。

成果と今後の取り組み

1年間の取り組みの結果、従業員のヘルスリテラシー(健康や医療に関する情報を探したり活用したりする能力)の向上が見られ、意識醸成は徐々に進んでいます。 今後は、健康増進への取り組みをさらに強化し、プレゼンティーイズム(健康の問題を抱えつつも仕事を行っている状態)やアブセンティーイズム(仕事を休業している状態)を低減し、生産性の向上に努めていきます。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| ヘルスリテラシーが高い者の割合 | 53.1% | 56.0% | 70.0% |

| プレゼンティーイズム | 84.0% | 83.1% | 76.0% |

| アブセンティーイズム | 2.0% | 1.9% | 2.0% |

| プレゼンティーイズム | アブセンティーイズム | |

|---|---|---|

| 測定方法 | SPQ(東大1項目版)を用いて算出。 健康な状態で発揮できるパフォーマンスを100%としたときに、過去1カ月で80%以上発揮できたと感じる社員の割合 |

年度の疾病休業開始後、有給休暇を除く、暦30日以上の疾病休業者率。 (該当年度休職者数÷正社員数×100) |

| 測定人数 | 32,189人 | 35,742人 |

| 回答率 | 90.3% | 100% |

2017年から9年連続認定

健康経営優良法人2025(大規模法人部門)~ホワイト500~

働き盛り世代のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組んだ企業として認定されました