環境

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示

TCFD提言への賛同と情報開示

アイシンは、2019年11月にTCFD提言に賛同を表明し、提言に基づいた情報開示をしています。

TCFDの開示推奨事項およびアイシンの対応状況

ガバナンス

| 推奨開示 | 対応状況 |

|---|---|

| (a)気候関連のリスクと機会に関する取締役の監督 | サステナビリティ会議にて中長期視点でのサステナビリティ課題の共有や方針・KPIを設定 上位方針・KPIに基づき、CCNOが議長を務める「環境委員会」「CN・CE推進会議」にて、戦略の検討・推進・審議・モニタリングを実施 サステナビリティ会議を通じて付議・報告される気候関連重要事項は取締役会で審議 |

| (b)気候関連のリスクと機会の評価とマネジメントにおける経営陣の役割 |

戦略

| 推奨開示 | 対応状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (a)組織が特定した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会 |

気候変動への対応を喫緊のグローバル課題とし、マテリアリティに選定

アイシン全事業を対象に、1.5℃、4℃シナリオを活用して短中長期の移行・物理的リスク、機会を抽出

主なリスクと機会

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| (b)気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| (c)2℃以下のシナリオを含む異なる気候関連のシナリオを考慮した組織戦略のレジリエンス |

リスク管理

| 推奨開示 | 対応状況 |

|---|---|

| (a)気候関連リスクを特定し、評価するためのプロセス | リスクマネジメント委員会で、当社に影響を与えるリスクを特定・抽出・見直し(年2回実施) 気候変動リスクは、最重点に位置づけられ、環境委員会などにおいて定期的にモニタリング・管理 |

| (b)気候関連リスクをマネジメントするための組織のプロセス | |

| (c)気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織全体的なリスクマネジメントに統合 |

指標と目標

| 推奨開示 | 対応状況 |

|---|---|

| (a)組織が自らの戦略とリスクマネジメントに即して、気候関連のリスクと機会の評価に使用する測定基準を開示 |

2021年度に、2035年生産CO2カーボンニュートラル、2050年カーボンニュートラルを宣言

マテリアリティに基づいた脱炭素に向けた指標を設定。「動力源・熱源・無駄レス」「クリーンエネルギー」「廃棄物ゼロを目指した資源循環」の3つの柱を軸に活動を進める

【目標】 2035年 生産CO2カーボンニュートラル 2050年 カーボンニュートラル【指標(2030年度)※SBTiによる認定取得】

【実績(2024年度)】

|

| (b)Scope1、2、3の温室効果ガス排出量および関連するリスクを開示 | |

| (c)気候関連のリスクと機会をマネジメントするために組織が使用するターゲットおよびパフォーマンス |

ガバナンス

当社は、「サステナビリティ会議」にて中長期視点でのサステナビリティ課題の共有や方針・KPIの設定を行っています。その上位方針・KPIに基づき、環境基盤の構築、脱炭素、資源循環、自然共生に関する戦略の検討・推進・審議・モニタリングを目的として、「環境委員会」および「CN・CE推進会議」を定期的に開催することで、スピーディで柔軟な意思決定を行っています。

また、サステナビリティ会議を通じて付議・報告される気候関連重要事項は取締役会で審議を行い、必要に応じて事業戦略・計画を修正することで経営戦略の最適化を図っています。

| 会議体名 | 役割 | 主な出席者 |

|---|---|---|

| 環境委員会 | 上位方針を踏まえた環境全般の基本方針の審議・展開 環境関連の業務執行の適正化とリスク最小化に向けたモニタリング |

グループ13社 社長 環境担当役員 |

| CN・CE推進会議 | 脱炭素・資源循環・自然共生に対する戦略検討・推進 | グループ13社 環境担当役員 |

戦略

アイシンは、気候変動への対応を喫緊のグローバル課題と認識しており、マテリアリティに選定しています。気候変動が事業に及ぼす影響の把握と気候関連のリスクと機会を具体化するため、下記シナリオを活用して分析を実施しました。

分析対象とシナリオの設定

分析対象

拠点:アイシングループ全拠点

事業:全事業(パワートレイン、走行安全、車体、LBS、アフターマーケット、エナジーソリューション)

シナリオの想定

短中長期の視点を捉える中で、移行・物理的リスクおよび機会が顕著に表れ、事業活動への影響が大きいことから下記2つのシナリオを選定し、分析を実施しました。

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |

|---|---|---|

| 社会像 |

【政策】 炭素税導入や再エネ促進等、GHGガス削減に向けた大胆な政策が実施される 【技術革新】 エネルギー効率、炭素回収・利用・貯留等の技術が急速に発展、社会実装化 【市場変化】 モビリティ市場における電動化シフトが急伸、GHGガス削減に寄与する製品・サービスが市場拡大 |

【地球環境】 気温上昇が4℃を超え、異常気象による事業へのマイナス影響が顕著になる |

| 参照元 | IEA World Energy Outlook「NZE」 自動車産業のシナリオ | IPCC AR6 SSP5-8.5 |

| 関連リスク | 移行リスク | 物理的リスク |

リスクと機会の抽出

想定されるすべてのリスクと機会について抽出を行い、特にリスク懸念の高い項目について詳細分析を実施しました。

| 区分 | リスク/ 機会の 種類 |

影響段階 | アイシンへの影響 | 時間軸 (長・中・短) |

財務影響 (大・中・小) |

今後の対応 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 市場 | 調達 | 低炭素原材料の需要が高まり、必要な原材料の価格高騰による調達コストの増加 | 中 | 大 | 製品設計時点での軽量化や材料置換による使用原材料の削減 サーキュラーエコノミーの推進による購入原材料の削減 |

| 新たな規制 | 直接操業 | 炭素税や再生可能エネルギー導入などの政策によるコストの増加 | 中 | 大 | エネルギー使用ミニマム化に向けた省エネ活動の推進 地域ごとの特徴を活かした再生可能エネルギーの導入 | |

| 新たな規制 | 製品需要 | 電動化の進展で、電動車向け製品需要が拡大する一方、ガソリン車向け製品需要が減少 | 中 | 大 | 2030年までにパワートレインユニット販売台数の電動化率増加を見据えて製品構成を電動車向けへシフト 高効率・小型化の電動ユニット、回生協調ブレーキ、熱マネジメントシステムや空力デバイスなど、幅広い製品によるモビリティの電動化とエネルギーソリューションでカーボンニュートラルへ貢献する製品の拡販を強化 | |

| 物理的リスク | 急性 | 直接操業 | 気象災害(大雨、台風、洪水など)の発生頻度増加や激甚化による被災時のサプライチェーン寸断の発生や一時的操業の停止 | 短 | 中 | 異常気象発生時における行動基準およびルールの策定 調達物流のBCP高度化 リスクのある拠点を抽出して定期的にモニタリング 浸水対策計画の策定・実施 |

| 機会 | 製品需要 | 製品・サービス | 電動化の進展による電動車向け製品の需要拡大 | 中 | 大 | 高効率・小型化により電費性能を向上させた電動ユニットのスピーディな市場投入 車種別ユニット共通化、材料使用量低減によるコスト低減 回生協調ブレーキシステムの進化による電動車の航続距離向上 関連製品の生産能力拡大 |

| CO2削減に寄与する製品・サービスへの需要拡大に伴う新規事業創出 | 中 | 中 | ペロブスカイト太陽電池の市場投入・シェア確保 ヤシ殻由来のバイオ成型炭の販売 CO2を炭酸カルシウムとして固定化する技術の事業化 | |||

| 省エネルギーかつ低炭素排出の製品需要の拡大 | 中 | 中 | 高効率で安定したエネルギー供給や、停電時の自立発電機能によるレジリエンス向上に貢献する家庭用燃料電池コージェネレーション「エネファーム」のさらなる高効率化と拡販 自治体と協業で脱炭素事業を推進し、街づくりへ貢献 | |||

| 資源効率性 | 直接操業 | エネルギー効率化によってエネルギー消費量が減少し、エネルギー調達コストが減少する | 中 | 大 | 動力源、熱源、無駄レスの徹底による省エネルギー化 革新生産技術の開発 CO2の回収・利活用(メタネーション等)やバイオ成型炭等の導入によるクリーンエネルギー化 |

<時間軸>短:~2025年度、中:~2030年度、長:~2050年度

<財務影響>大:100億円以上、中:10億円以上100億円未満 ※財務影響小は開示対象から除外

リスク管理

変化が激しい事業環境の中で被害を最小限に抑え、事業を継続していくために、リスクマネジメント委員会で、当社グループに影響を与えるリスクの特定・抽出を行っています。中でも気候変動リスクを最重点リスクに位置づけ、環境委員会などを通じて定期的にモニタリングおよび管理を実施しています。

また、各国の法規制、ステークホルダーとの対話、CDPなどの外部評価、顧客動向を受け、対応策の検討・見直しを実施しています。

一方で、CO2削減に寄与する電動化などの製品・サービスの需要拡大は当社にとって機会であり、経営および事業戦略に織り込むことで、企業価値のさらなる向上につなげていきます。

指標と目標

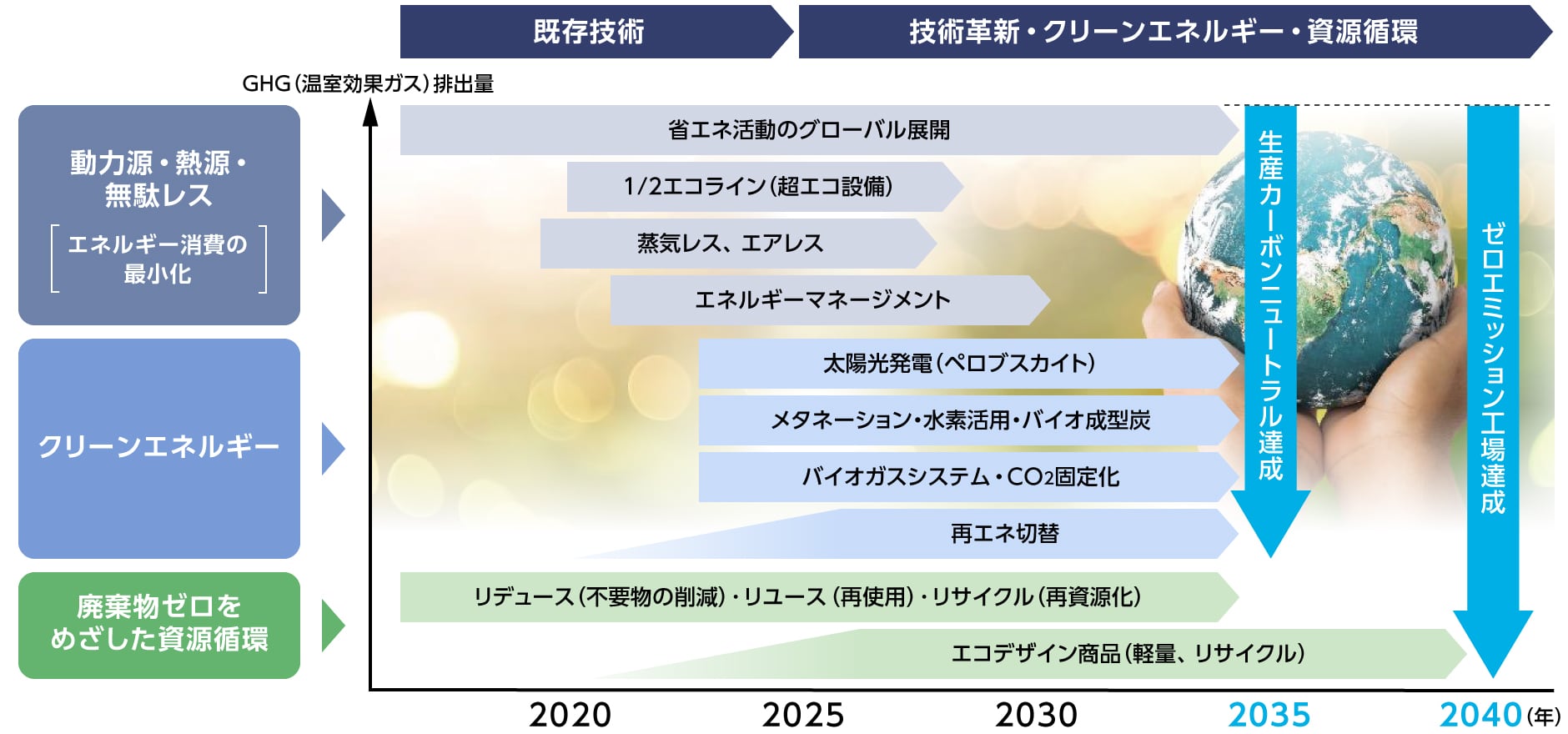

アイシンは、2021年度に2035年生産CO2カーボンニュートラル、2050年カーボンニュートラルを宣言しました。マテリアリティに基づく、脱炭素に向けた指標を下記の通り設定しています。

これらの指標および目標の達成に向け、「動力源・熱源・無駄レス」「クリーンエネルギー」「廃棄物ゼロを目指した資源循環」の3つの柱を軸に、各種活動に取り組んでいます。

具体的な取り組みは環境:主な取り組みをご参照ください。

| 目標(KGI) | 指標(KPI) | 2030年目標値 |

|---|---|---|

|

[カーボンニュートラル(CN)] 2035年 生産CO2 CN達成 2050年 CN達成 |

Scope1、2排出量 | 2019年度比▲46.2% |

| Scope3排出量 | 2019年度比▲27.5% |

カーボンニュートラルに向けた道筋

地域特性を活かして順次再エネを導入