個人でCO2削減に取り組む必要性とは?

2022/05/17 (更新日:2023/09/19)

地球温暖化を引き起こす原因のひとつだとされるCO2。

CO2を減らす取り組みが環境を守る取り組みにつながりますが、個人で取り組んだところで、あまり効果がないと思っている人もいるかもしれません。

果たして、個人のCO2排出量削減への取り組みは、どのような意味や効果を持っているのでしょうか。

この記事の目次

資源に限りがある日本。個人のCO2削減への取り組みが重要

個人がCO2削減に取り組むことは、電気代やガス代の安定化につながる?

日本は、世界的に見てもエネルギー資源が乏しい国です。

石炭・石油・液化天然ガスなどの化石燃料は、海外からの輸入に大きく依存しています。

ですが、それらのエネルギー資源も無限に存在するものではありません。

世界規模でエネルギー需要が高まるなか、このままのペースで使い続けると、エネルギー資源が枯渇する可能性があります。

エネルギー資源が枯渇すると、安定供給が難しくなり、電気代やガス代が高騰する恐れがあるということです。

このような背景があるからこそ、電気代やガス代の安定化のためには、各家庭でエネルギー資源の使用量を減らすことができる省エネを心がけ、CO2削減を進めることが必要です。

値上げはいつ起こるかわからない

日本が海外にエネルギー資源を依存していることは、電気代・ガス代の価格に直結する問題でもあります。

エネルギー資源を使って発電する電力については、国内総発電量のうち、火力発電(化石発電)が75.0%を占めています(※2019年度)。

また天然ガスの輸入割合は97.8%に達し、海外からの輸入に依存している状況です(※2019年度)。

国際情勢の緊迫やエネルギー資源の枯渇により、エネルギー資源が安定的に輸入できない場合、当然供給コストは上がります。

現にオイルショック時には、国際情勢のあおりを受け、電気代・ガス代が一時的に値上がり傾向になったこともありました。

電気代・ガス代の高騰は、家計や企業活動への影響が大きいため、普段から省エネに努めることが大切なのです。

(※)参照元:環境エネルギー政策研究所 2019年(暦年)の自然エネルギー電力の割合(速報)

https://www.isep.or.jp/archives/library/12541

(※)参照元:経済産業省 第3節 一次エネルギーの動向

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html

CO2の削減は環境問題を解決することにもつながる

CO2と地球温暖化は関係ある?

私たちがまさに今直面している、地球温暖化問題。地球温暖化の要因についてはさまざまな説があるものの、「温室効果ガス濃度の増加」を原因とする説が有力とされています。

温室効果ガスには多くの種類がありますが、中でも温暖化の影響度が大きいとされているのがCO2。

温室効果ガス排出量全体の中で最も多くの割合を占めており、IPCC第6次評価報告書(2021)によると、2010年度で約76%となっています。

また、CO2の排出量はなおも増加しており、2010年は49Gtだったのが、2019年には59Gtにまで上昇しました。

(※)参照元:【PDF】環境省 IPCC AR6 特別報告書

http://www.env.go.jp/earth/ipcc_ar6_sr_pamphlet.pdf

異常気象、農作物の不作などなど、CO2がもたらす影響は大きい

IPCC 1.5℃特別報告書(SR1.5)によると、「気温上昇は累計CO2排出量にほぼ比例して決まる」とされています。

産業革命による工業化以降、CO2をはじめとする温室効果ガスは地球上に絶えず蓄積。

1876年以降に蓄積された温室効果ガスの影響により、2017年には地球全体の気温上昇が約1℃に達し、異常気象頻発の傾向などが全世界で観測されています。

また地球温暖化は、農作物にも大きな影響を及ぼしています。代表的な例を以下に挙げましょう。

- 米

- 稲が実るまでの間に気温が高い日が続くと、米に濁りやひびが入って見た目が悪くなったり、味が落ちたりする。

- 牛乳

- 暑さで乳牛がバテてしまい、搾乳量が減ってしまう。

- 野菜

- これまでと違った収穫スピードになったり、作物が育たなくなってしまったり(台風による塩水害の影響など)する。

- 魚介類

- 温暖化で生態系が変わり、不漁になる種類が出てくる。

このように、CO2の増加による影響は私たちの生活にもじわじわと広がりつつあるのです。

(※)参照元:【PDF】環境省 IPCC AR6 特別報告書

http://www.env.go.jp/earth/ipcc_ar6_sr_pamphlet.pdf

(※)参照元:地球温暖化と農林水産業サイト

https://www.naro.affrc.go.jp/org/niaes/ccaff/contents/q_and_a.html

CO2削減目標とは?

地球温暖化に影響を及ぼすと考えられている温室効果ガスは、世界中で問題視されています。そこで、世界各国では地球温暖化を少しでも食い止めるために、具体的な数値を挙げてCO2削減への取り組みを始めました。それが「CO2の削減目標」です。

各国の削減目標は、「パリ協定」に基づいて定められています。ここでは世界におけるCO2削減取り組みの背景と、日本をはじめとする各国のCO2削減目標について説明します。

パリ協定とは? 採択された背景

パリ協定とは、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みのことを言います。2015年にフランス・パリにて開催された 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にて採択された協定で、COP3で採択された「京都議定書」の後継に位置づけられています。

パリ協定は、歴史上で初めて、気候変動枠組条約に加盟している196カ国すべてがCO2排出量の削減目標を持って行動することを求めた画期的な枠組みです。採択されるに至った背景には加速する「地球温暖化問題」があり、協定では以下のような長期目標を掲げています。

- 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする

- できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる

日本と世界のCO2削減目標

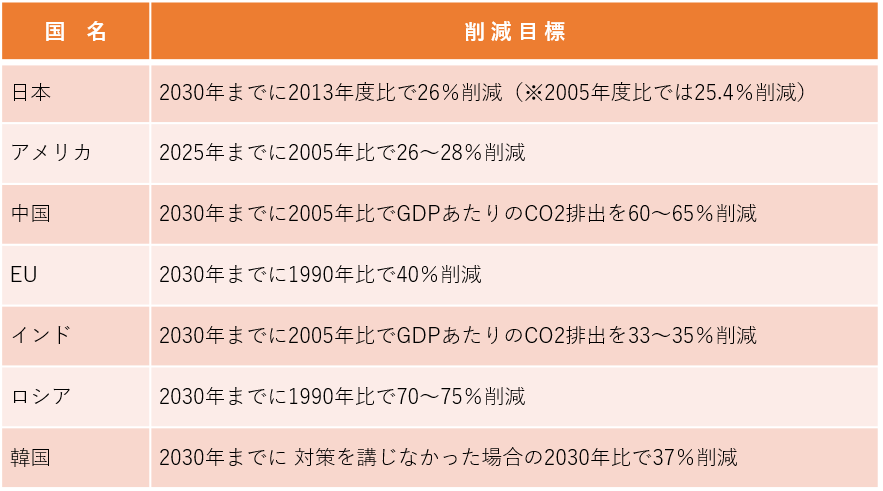

パリ協定では、各国が取り組むCO2排出量削減目標を「約束草案」として、国際気候変動枠組条約事務局に提出しています。日本を含む先進国が提出した削減目標の一例を以下にまとめました。

2050年カーボンニュートラル実現に向けた日本の方向性

地球温暖化の要因となる温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みとして、2020年10月に政府は、「2050年ゼロカーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。

2050年ゼロカーボンニュートラルでは、温室効果ガスの”排出量”から、植林・森林管理などによる”吸収量”を差し引いた数値がゼロになることを目指しています。

カーボンニュートラルの実現に向けて、国ではさまざまな取り組みを進めています。その中でも、地方自治体と組んで積極的に推し進めているのが、「ゼロカーボンシティ」の実現です。

ゼロカーボンシティとは?

「ゼロカーボンシティ」は、温室効果ガスの排出量が全体としてゼロになることを都道府県・市区町村全体で目指す取り組みです。

ゼロカーボンシティの実現に向けて、多くの市区町村では、対象の設備を備えた住宅を新築した、あるいは改築した世帯に対して補助金を出す施策を打ち出しています。

ちなみにエネファームも、多くの地方自治体でゼロカーボンシティ補助金の対象となっている設備です。制度を活用すれば、環境に優しく、かつ光熱費削減にも大きく貢献してくれるエネファームを、負担を軽減しながら導入することができます。

小さなことからコツコツ始めよう!家庭ですぐにできるCO2削減

【用途別】世帯当たりのエネルギー種別排出構成比をチェック!

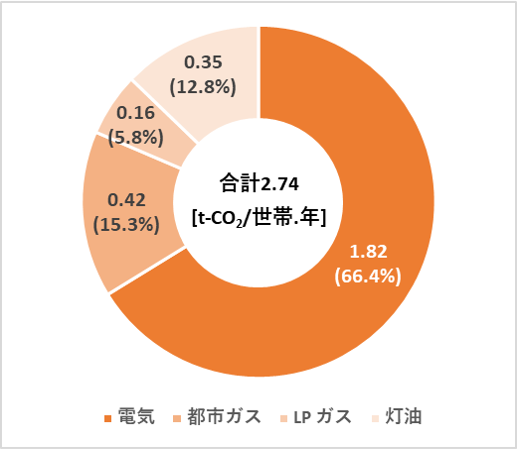

令和3年度(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)の世帯当たりの年間CO2排出量は、全体で2.74t。エネルギー種類別で見ていくと、電気が66.4%、都市ガスが15.3%、LPガスが5.8%、灯油が12.8%となっています。

これを見てわかるように、各家庭で排出しているCO2排出量の約7割を電気が占めています。そして忘れてはいけないのが、日本国内で賄われている電気の多くは、火力発電によって生み出されているものであること。当然火力発電でもCO2は排出されますから、トータルで見ると、発電〜消費までで排出されるCO2の量は膨大なものになってしまっている現状があるのです。

将来にわたって持続可能な社会をつくるためには、地球温暖化を食い止める必要があります。そのためには小さなことからコツコツと、皆でCO2削減を進めなければなりません。

そこでここでは、家庭でできるCO2削減方法をまとめました。すぐに取り組めることもあるので、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

家庭でできるCO2削減リスト

- 冷暖房の設定温度を調節する

- 冷房を1℃高く、暖房を1℃低く設定することで、年間約33kgのCO2削減効果。また、年間約1,800円の節約が見込める。

- シャワーをこまめに止める

- 1日1分使用時間を減らせば、年間約69kgのCO2削減効果。また、年間約7,100円の節約が見込める。

- お風呂の残り湯を生活用水に活用

- お風呂の残り湯を洗濯やトイレ、庭の水やりに使えば、年間約7kgのCO2削減効果。また、約4,200円の節約が見込める。

- ジャー・ポットの保温を止める

- ごはんを都度電子レンジで温め直すようにすれば、年間約34kgのCO2削減効果。また、年間約1,900円の節約が見込める。

- 見たいテレビ番組だけ見る

- 1日1時間テレビ利用を減らせば、年間約14kgのCO2削減効果。また、年間約800円の節約が見込める。

- 家族ができるだけ同じ部屋で過ごす

- 暖房と照明の利用を2割減らせば、年間約238kgのCO2削減効果。また、年間約10,400円の節約が見込める。

- 長時間使わない電化製品のコンセントを抜く

- 電化製品の主電源をこまめに切ったり、コンセントを抜いたりして待機電力を50%カットできれば、年間約60kgのCO2削減効果。また、年間約3,400円の節約が見込める。

(※)参照元:本宮市 家庭でできる取り組み10項目(二酸化炭素の排出量削減)

https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/54.html

(※)参照元:全国地球温暖化防止活動推進センター 身近な地球温暖化対策 家庭でできる10の取り組み

https://www.jccca.org/download/12550?parent=&chart_slug=&photogallery_slug=&keyword=%E8%BA%AB%E8%BF%91%E3%81%AA#search

外出先でできるCO2削減リスト

- 公共交通機関・自転車を利用して出かける

- 週2回・往復8kmの運転を控えれば、年間約184kgのCO2削減効果。また、年間約9,200円の節約が見込める。加えて、歩いたり自転車に乗ったりするほうが、健康のためにもなります。

- こまめに車のエンジンを切る

- 1日5分のアイドリングストップで、年間約39kgのCO2削減効果。また、年間約1,900円の節約が見込める。加えて、大気汚染物質の排出削減にも貢献できます。

- マイバッグを持ち歩く

- マイバッグを持ち歩き、省包装の製品を選べば、年間約58kgのCO2削減。また、ラップ包装されたトレーなどを持ち帰らないことは、資源の節約にもつながります。

(※)参照元:本宮市 家庭でできる取り組み10項目(二酸化炭素の排出量削減)

https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/54.html

(※)参照元:全国地球温暖化防止活動推進センター 身近な地球温暖化対策 家庭でできる10の取り組み

https://www.jccca.org/download/12550?parent=&chart_slug=&photogallery_slug=&keyword=%E8%BA%AB%E8%BF%91%E3%81%AA#search

エネファームがCO2削減につながる理由

CO2削減や省エネを叶えるひとつの施策として「エネファームtype S」をご紹介します。

「エネファームtype S」は、CO2削減や省エネにおすすめの機器です。

エネファームtype Sは、都市ガスやLPガスを利用して発電、かつ発電時の排熱を利用してお湯を作る家庭用燃料電池コージェネレーションシステムのことを指します。

発電効率の高いエネファームtype Sは資源エネルギーを無駄にしない

エネファームtype SがCO2削減につながる大きな理由が、エネルギー利用効率の良さです。

一般的な火力発電の場合、投入エネルギー100%のうち家庭に電気として届くのは約40%。

それ以外の約60%は排熱や送電ロスとして、廃棄されています。

一方でエネファームtypeSを使って発電する場合、燃料となる資源エネルギー100%のうち、電気として利用する55%に加え、有効利用排熱32%を給湯に活用できます。

合わせて約87%。エネファームtypeSは、資源エネルギーの無駄を減らすことに大きく貢献しているのです。

(※)参照元:アイシン公式HP | エネファームtype S | 環境性

https://www.aisin.com/jp/product/energy/cogene/enefarm/about/environment/

アプリやリモコンで省エネの貢献度がわかる

エネファームtype Sには、自宅リモコンやスマートフォンアプリで現在の発電量やガス・電気の利用料などを確認できる機能があります。

※(無線LANなどでエネファームtype Sと連携する必要あり)

この機能をうまく活用すれば、家族全員でCO2削減を意識することにもつなげられます。

省エネをエネファームでもっと身近に

CO2削減は、今や世界中の人々が関心を寄せなければならない問題。小さなことからコツコツと、省エネ対策に取り組むことが大切です。

省エネ対策のひとつになるエネファームtype Sは、戸建ての場合であれば、後付け設置も可能です。

エネファームtype Sを導入して、省エネを家族みんなで、もっと身近に進めましょう。