「電動化・知能化」技術試乗体験会レポート【前編】

~広大な豊頃試験場で躍動する新技術~

2024.11.25

いま100年に1度の変革期を迎えている自動車産業。カーボンニュートラルを達成するためには、化石燃料を使用するエンジン(内燃機関)から電気を動力源とするモーターへの移行が必須といえます。

とはいえ、すべてのモビリティを一気に電気自動車(BEV)へと置き換えることはできません。ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)など、エンジンとモーターを両方使用する車両など、さまざまなタイプの電動車両が併存する期間がしばらく続くと考えられています。

アイシンもこの潮流に合わせて、技術開発を重ねています。トランスミッションに強みを持つアイシンですが、BEVには基本的にトランスミッションが存在しません。そこで、現在ではBEVの駆動ユニットをはじめとする、新しい製品の開発に取り組んでいます。今回の記事では、アイシンの新技術を紹介する試乗会を自動車ライターの渡瀬基樹氏に体験いただいたレポートを【前編】【後編】の2回に分けてお届けします。

アイシンが掲げる「電動化」と「知能化」の2つの柱

2024年8月下旬に、北海道豊頃町のアイシン豊頃試験場で開催された「電動化・知能化 技術試乗体験会」では、報道関係者などに開発中の最新技術が披露されました。

アイシン豊頃試験場は約768ha(東京ドーム約160個分)という国内屈指の規模を誇るテストコースです。高速走行が可能な周回路や未舗装のワインディング路、世界各地の舗装路を再現したコースのほか、冬季は圧雪路や凍結路といった多種多様な環境が用意されています。

「自動車会社にもっとも近い、自動車部品メーカー」として知られているアイシン。個々のパーツをブラッシュアップし性能や精度を高めるだけでなく、車両全体への影響や複数パーツを組み合わせたユニットとして提供することまでを考えて、開発を行っているのだとか。たとえば電費性能であれば、車両全体をトータルで考えて、いかに貢献できるかを考えた部品開発が行われているそうです。

そのためには、開発中の部品を車両に取り付けた状態で試験や評価を行い、自動車が遭遇するあらゆる状況に対応できるようにして、車両全体の完成度を高めていかなければなりません。つまり試験場ではさまざまなシチュエーション、たとえば舗装路やダート、低ミュー路やギャップといた路面状況、高速路や市街路などの交通状況、雨や雪、氷結といった天候状況を作り出す必要があるのです。この豊頃試験場は、そんなアイシンがめざす技術を実現するために欠かすことのできない重要拠点であるといえるでしょう。

今回公開されたのはアイシンが2023年9月に行った「中長期事業戦略説明会」において宣言した、成長領域への事業のシフトと企業基盤の強化という戦略を軸とした、先行開発技術です。

アイシンは、「カーボンニュートラル」「電動化」「知能化」の3本の柱を取り組むべき重点領域であると定義。今回の試乗体験会で披露されたのは、主に開発中の「電動化」と「知能化」に関する技術で、まず「電動化」では、次世代電動駆動モジュール※やブレーキ、空力デバイスなどの技術が公開されました。

※BluE Nexusを通じて販売する想定です。

アイシンはBEV、HEV、PHEV、FCEV(燃料電池車)向けに駆動ユニットをフルラインアップで揃えている、唯一の自動車部品メーカーです。さらにボディサイズや駆動方式(FF/FR)、国ごとの事情といったあらゆる顧客のニーズに対応できる体制が整っています。

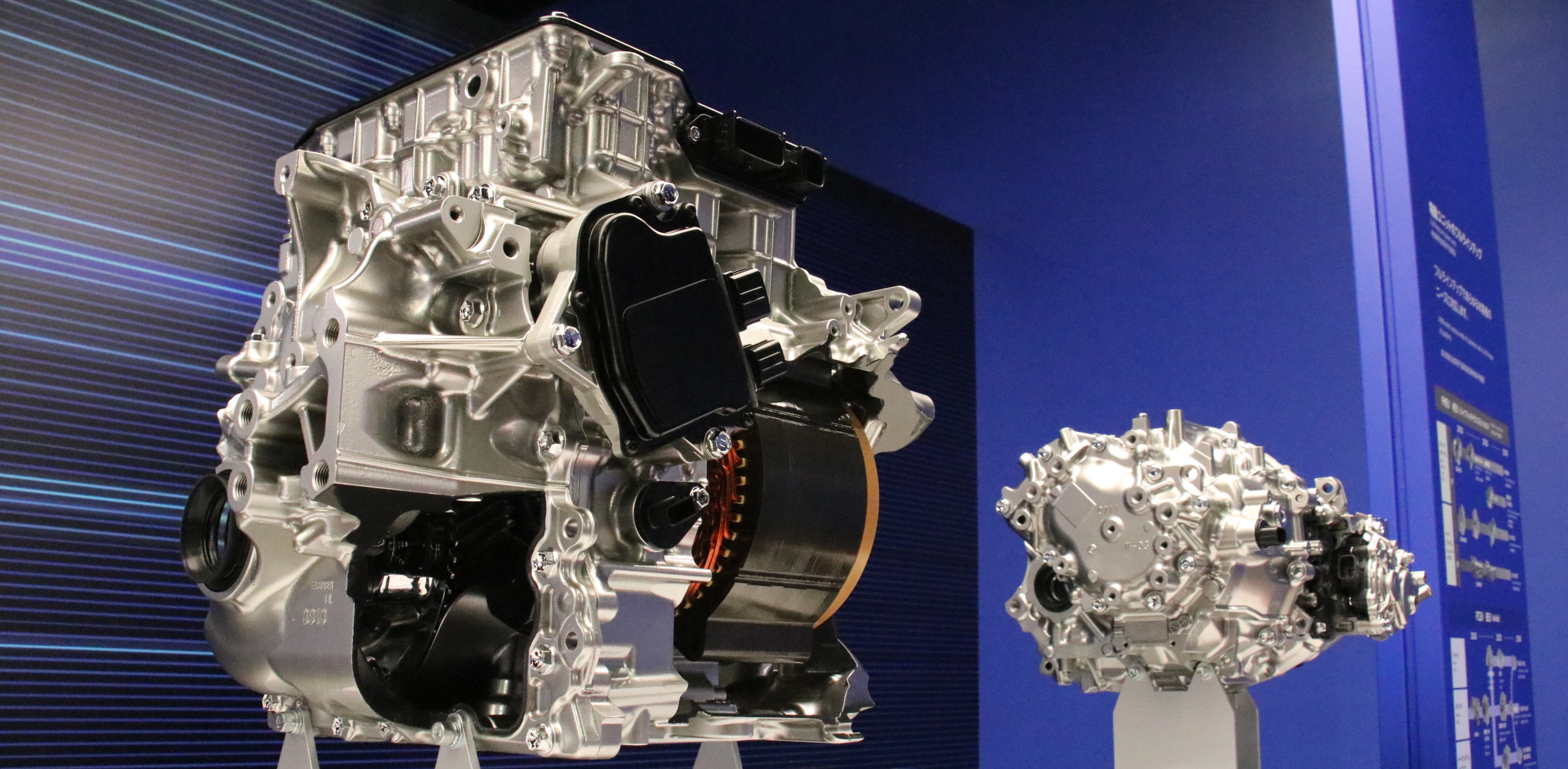

次世代電動駆動モジュール「Xin1 eAxle」

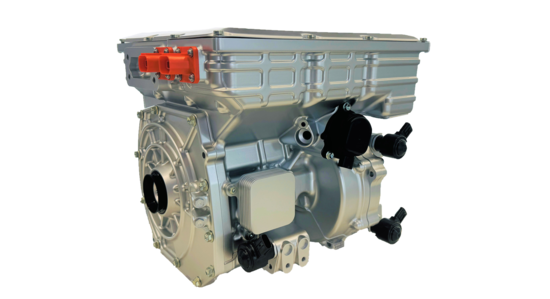

BEVが走るために必要な「インバーター、ギア、モーター」を一体化したものが「eAxle」です。アイシンではさらに複数の部品や機能を1つにまとめた「Xin1 eAxle」を開発しています。

Xin1の「X」は一体化した部品の数を示しています。今回発表されたモデルは、第3世代で投入予定の、電力変換モジュール、熱マネジメントデバイス、モーター、減速ギアなど9つの部品を一体化した「9in1」のeAxle。量産品と比べて占有スペースは60%減、質量は40%減、熱損失は50%減と、スペースとエネルギーの効率が大幅に高められています。

スモールサイズの車種に向けて投入予定で、私は実際に搭載された試験車両に試乗しました。試験場のコースでは最高120km/hの状況下で試乗を実施しましたが、BEVですので大きな騒音が生じることもありません。BEVならではの力強い加速は、高速道路での本線への合流を容易にしてくれそうです。

駆動ユニットの小型・軽量化は車体の設計にも自由度をもたらします。車内空間の拡大やクラッシャブルゾーンの確保、あるいはバッテリーの容量を増やして航続距離を伸ばすことも可能。自動車メーカーからのさまざまなニーズに応えられるユニットといえます。

HEV/PHEV用の新たな2モーター駆動ユニット

カーボンニュートラルの切り札とされてきたBEVですが、急速充電スポットの整備や充電時間の短縮など、現状では利便性という点で課題が残っています。それでも新車登録台数は微増傾向にありますが、より使い勝手の良いHEVやPHEV(とりわけ電気で走行できる時間が長いPHEV)の存在感が急激に増しています。

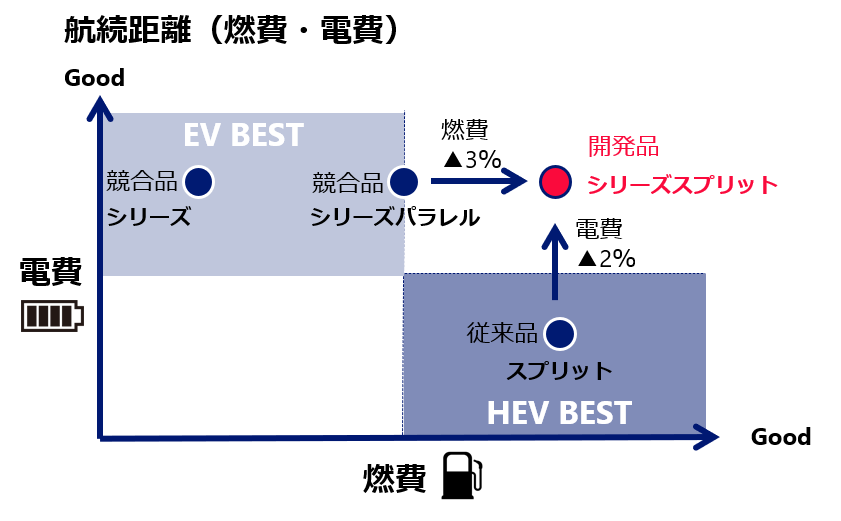

HEVとPHEVは共にエンジンとモーターを搭載しますが、それぞれをどう使用するかによって仕組みが異なります。特にHEVにはさまざまな方式が存在し、エンジンは発電にのみ使用し、走行はモーターに限る方式は「シリーズ方式」、エンジンとモーターを適切な割合で使って走る方式は「スプリット方式」と呼ばれています。

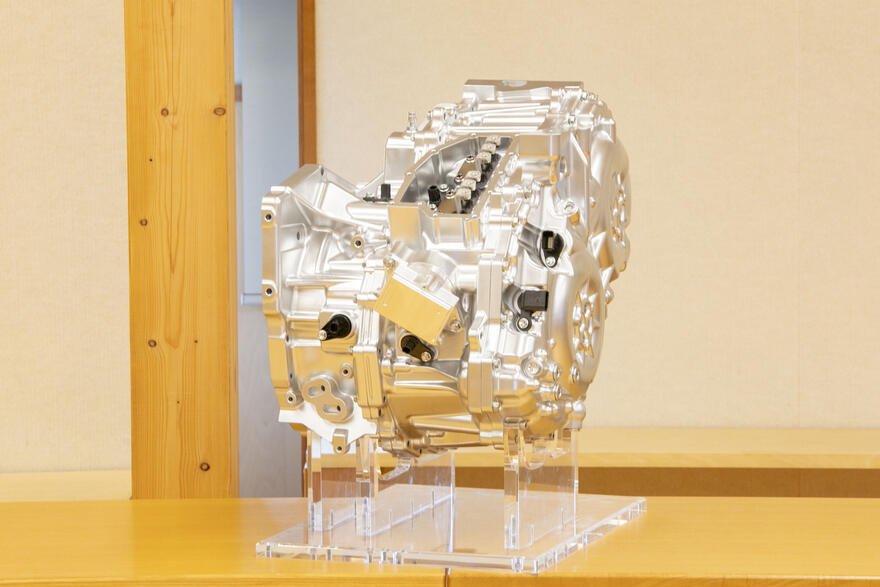

今回アイシンが開発したのは、電費のいい「シリーズ方式」と、燃費のいい「スプリット方式」のいいとこどりをした「シリーズスプリット方式」と呼ばれる構造のシステム。スプリット方式は、モーター単独での走行時に発電用モーターが回されてしまうためエネルギー損失が発生します。走行用モーターと発電用モーターを切り離し、シリーズ方式のように回されない構造にしたのがシリーズスプリット方式です。これにより、モーター単独走行時の電費が向上しました。

試乗では、発電用モーターを切り離す際の細かい振動や違和感を掴み取ろうとしたのですが、驚いたことに全くわかりませんでした。辛うじて音がわずかに変化する程度で、実にスムーズな仕上がりとなっています。

新システムはHEVはもちろん、よりEVモードでの走行が長くなるPHEVでの燃費・電費性能の向上に大きく寄与します。環境規制という観点から、今後ラージサイズの車種はPHEVのニーズが一層高まっていくと考えられているなかで、走行性と燃費・電費に貢献する新システムのニーズは高まっていくことでしょう。

レポート【後編】では「電動化」の新技術のなかで「ブレーキ」と「空力デバイス」に関するもの、および「知能化」に関するものについてご紹介します。