新たな「乗り合い送迎サービス」の仕組みで だれでも、どこでも楽しめる「まちづくり」

2023.09.07

バスなど既存の公共交通の衰退、高齢者運転免許返納の促進など、交通難民の増加が問題になっています。これは過疎地域だけでなく都市の一部でも課題となりつつあり、そこには「新しい交通のしくみづくり」が必要だと言われています。

そんな中で、アイシンがスタートさせた事業、それが「チョイソコ」です。チョイソコとは、会員登録された利用者から電話やインターネットで予約を受け付け、最適な乗り合わせと経路を割り出して目的地まで送迎する、乗り合い送迎サービスのこと。地域の交通課題を解消するソリューションとして注目されています。

アイシンはこれまで自動車部品や、カーナビゲーションなど移動に関わる幅広い商品を手がけてきました。では、なぜオンデマンド型乗り合い送迎サービスに挑戦しているのか、その理由に迫ります。

「継続」と「普及」を両立。サステナブルなサービスを

チョイソコは、2018年に愛知県豊明市内で運行を開始した「オンデマンド型交通」です。オンデマンド型交通とは、利用者のニーズに応じて運行経路や乗車する時間などをフレキシブルに変えることができる「バスとタクシーの中間」のような存在。とくに高齢化が進む地域では需要が高く、これまでも多くの自治体が導入をスタートさせていました。しかし、導入した自治体や実証実験の多くは利用者数がなかなか伸びず、1年以内に終了するケースも少なくありませんでした。

この社会課題に対し、アイシンは、世界トップシェアを誇るカーナビゲーションの技術を応用することで「継続性」と「普及」を両立したサービスを実現できないかと考えました。サステナビリティ=継続して住みやすい街づくりを実現したいという想いが、オンデマンド型交通「チョイソコ」の企画・開発につながったのです。

「まち全体」を盛り上げて継続できるビジネスモデルに

継続が難しいとされたオンデマンド型交通ですが、チョイソコはすでに全国50カ所以上※の自治体で運行を開始。新たな「市民の足」として定着つつあり、今後さらに拡大する予定です。そこにはどんな工夫があったのでしょう。

※2023年6月現在

チョイソコの特長の一つとなっているのが、自治体ではなく「民間企業」を事業の主体とした点です。

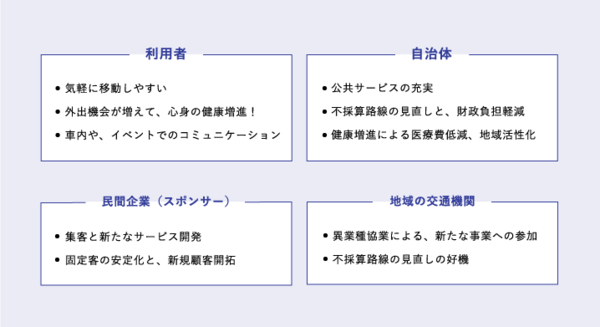

これまでのオンデマンド型交通は、ほとんど自治体が運営主体となってきましたが、公平性の観点から極端に需要が少ないところまでサービスを提供したり、収入はわずかな運賃のみになりがちでした。チョイソコでは利用者が行きたいと思う地域の施設や店舗などに「エリアスポンサー」となってもらい、利用者からの運賃収入に加えてスポンサーからの協賛金を運営費に充てることで、無理なく継続できるビジネスモデルを構築しています。

加えて、全国規模で協力を進められるパートナー企業の獲得にも力を入れています。「アシックス商事」「コメダ珈琲店」といった民間企業と連携して利用者の関心が高いイベントを全国の運行地域で実施。通院や買い物などの日常的な利用だけでなく、動くことをその先の楽しみつなげて外出を促す「コト」づくりにも積極的に取り組んでいます。

イベントが目的で店舗や会場を訪れる利用者も多く、それがスポンサーの集客につながっています。こうして皆がwin-winになれる関係を築き、「まち全体」を盛り上げていきたい、というのがチョイソコの考え方です。

さらに「子育て」「観光」も。まちの魅力づくりに貢献

チョイソコは、主に高齢者の交通不便を解消するために運行を開始しましたが、現在では幅広い活動を展開しています

例えば子育て支援。子育て世代は、塾や習い事などへの「送迎」に多くの時間をかけており、それが大きな負担となっています。この課題を解消できる、安心かつ柔軟な移動手段としてチョイソコが注目され、熊本県熊本市では小中学生を送迎する「チョイソコくまもとキッズ」が運行を開始しています。

福井県美浜町では、観光における移動の利便性を向上させるサービスを提供しています。観光客は簡単な登録をするだけで、チョイソコで地域の施設や店舗を回ることができます。地域住民だけでなく観光客も利用できるようになり、サービスの利用が広がっています。

今後もチョイソコの仕組みを全国に広め、地域とともに「まちの魅力」をつくっていければ。そして将来的には世界にもこの仕組みを広げ、“移動”で世の中の人々を笑顔にしたい。私たちは、そんな夢を描いています。

■チョイソコの取り組みがテレビ愛知で紹介されました↓

(チョイソコは13:55頃から)

”移動”の自由を守りたい~挑戦、モビリティ新時代~〈ドキュメンタリー〉 - YouTube

■チョイソコ公式ホームページはこちら↓

健康増進のための乗り合い送迎サービス - チョイソコ (choisoko.jp)