Tier1からTier0.5へ、情熱とスピードで挑むアイシンの先行技術開発

2025.11.19

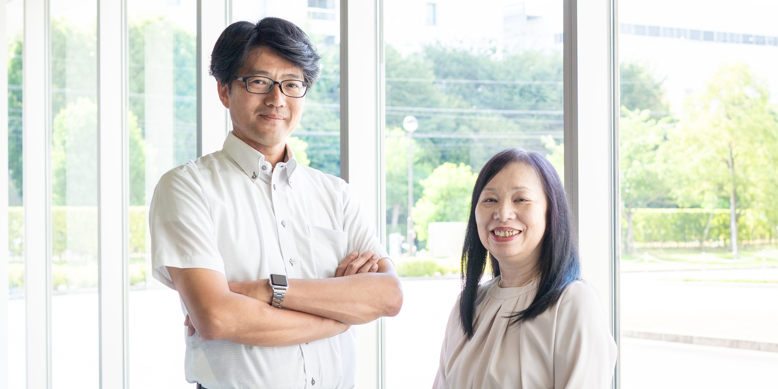

電動化領域の強化に向け、さまざまな変革を続けているアイシン。クルマの価値が大きく変化する今、さらなる成長のためには、何が必要なのか。技術開発本部で要素技術担当の理事を務める大川 明美と、先行技術開発部部長の田島 陽一が、これまでの歩みとアイシンがめざす未来を語ります。

机に向かっていてもクルマはできない。失敗から学んだ技術者としてのこだわり

※ 2021年4月にアイシン精機株式会社とアイシン・エィ・ダブリュ株式会社が経営統合し、株式会社アイシンを設立

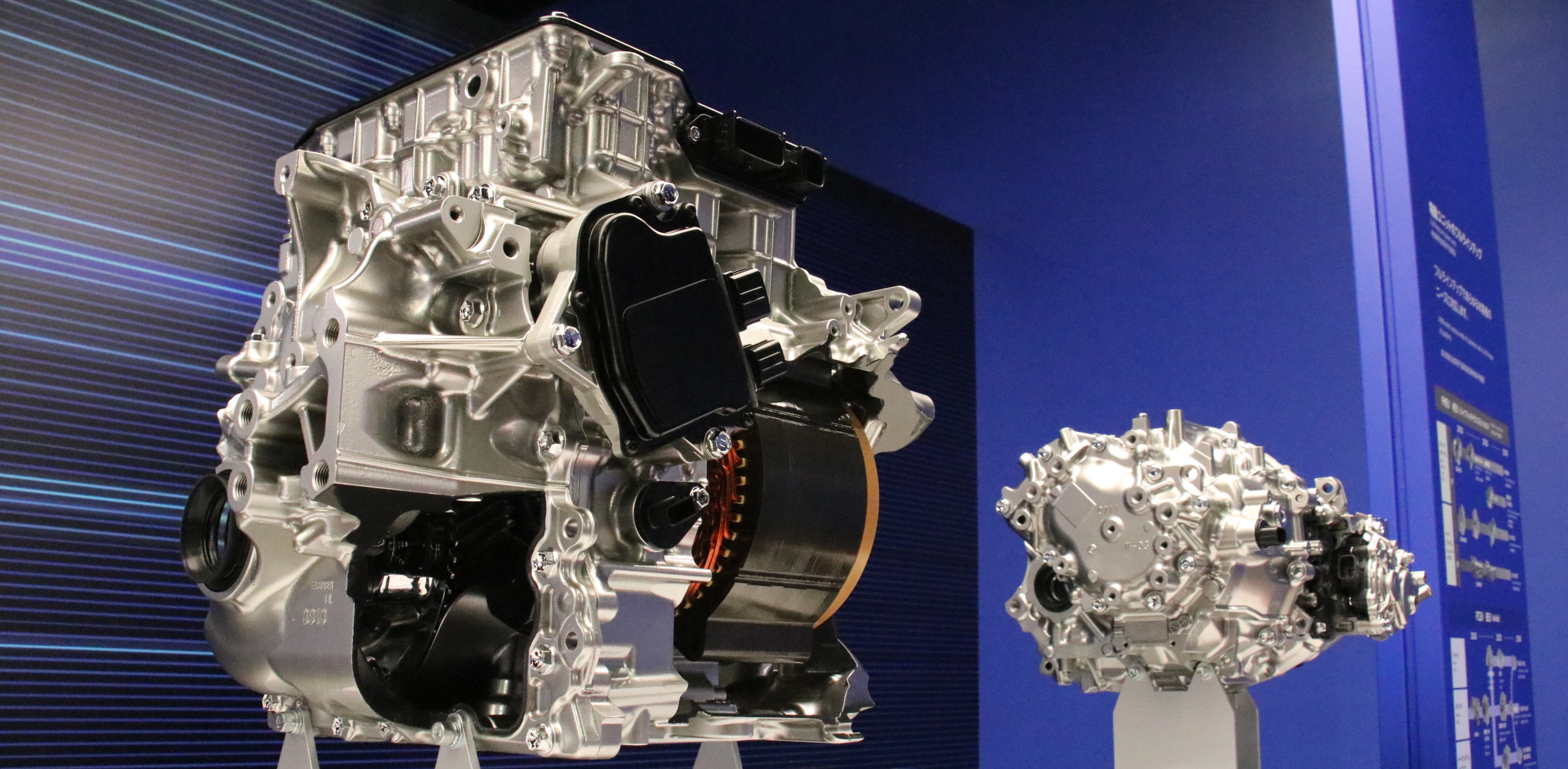

大川:はじめは、先行開発部門で主に車体系の製品を担当していました。2つの製品を市場に出した後、これから始まる電動化に向けてモーター領域を強化することになり電気自動車(BEV)用のモーター開発の担当に。それ以降、BEVやハイブリッド車(HEV)向けの駆動ユニット開発を担当してきました。

先行技術開発部で部長を務める田島 陽一

田島:私はずっとトランスミッションの制御ソフト開発を担当してきました。とくにHEVやBEV向けの制御は、先行開発から量産まで経験しています。その間、7年ほど国内の自動車メーカーの中で働いたり、ヨーロッパの自動車メーカーと共に車両開発を行ったりと、貴重な経験をさせてもらいました。

開発部門で長年経験を積み上げてきた大川と田島。自身の転機となった出来事について、こう振り返ります。

大川:若手の頃、苦労して書き上げた図面をものづくりの現場に渡したところ、量産には向かないと指摘されたことがありました。先行開発として性能を研ぎ澄ますための設計と、安定して生産するための図面では、考え方が異なるんですよね。だからこそ、先行開発側と生産技術側が早いうちから議論を重ねて、より良いものを世の中に出すにはどこを落としどころにするべきかを探っていくことが大事なのだと実感しました。

田島:若手の頃、担当していた制御ソフトに最終段階で不具合が発覚し、後工程の方に多大な迷惑をかけたことを覚えています。品質を担保する重要性を痛感したことが、技術力の成長につながりました。また、ヨーロッパ向けプロジェクトで制御開発リーダーを務めた際には、慣れない英語でのコミュニケーションやシビアな交渉に苦労しました。でも、技術に真剣に向き合う姿勢は皆同じ。技術は共通言語なのだと感じました。

「失敗から学ぶことの方が多い」と口をそろえる2人。そこから得た教訓は、今の技術開発にも活かされています。

大川:モーターは原理原則に基づいて動きますが、背反する要素が絡んできますから、すべてで100点をめざすことはできません。

たとえば、小型化することに重きを置くのか、コストを重視するのか。原理原則をベースにしながら、製品の特徴を打ち出すためのコンセプトを明確に定めることを大切にしています。 さらに、クルマ全体で見た時に最適になるよう、自分の担当ユニットだけではなく、全体を考えて提案できる開発をめざしています。

田島:そういった点からも「机に向かっていてもクルマはできない」という考えのもと、「現地」「現物」「現実」にこだわってきました。

シミュレーション技術も進化してきましたが、時には机上の空論だけではなく、バッテリー関連や熱マネジメント、「走る、曲がる、止まる」の統合制御など自分たちで運転して体感することが大切です。自社で持つ世界中の道を再現したテストコースで評価を行い、エンドユーザーに提供できる価値を作りこんでいけることがアイシンの強みだと思います。

クルマの価値が変わる時代に、スピード&アジャイルで変革を加速

アイシンは社会の変化に対応するため、電動化やDX、カーボンニュートラルなどの重点領域に特化した組織を柔軟に立ち上げてきました。その中で、電動化をさらに強化すべく設立されたのが「先行技術開発部」です。

田島:新しい電動化製品をどんどん生み出していくために、トライ&エラーでさまざまなことに挑戦することが私たちのミッション。eAxleはもちろん、バッテリー周辺技術や制御など、クルマ全体を見据えた先行開発を行っています。

大川:アイシンは長年、オートマチックトランスミッション(AT)を強みとしてきましたが、市場の変化に合わせ「電動化」「知能化」領域を強化しています。社会やモビリティ業界の変化に対して、適切な危機感を持ちながら大きく変革していくことが会社の課題であり、その中でも先行技術開発部では、電動化領域で将来に向けた種を作ることが役割です。

田島:以前から先行開発を担うメンバーは、限られたリソースでアジャイルな開発を行ってきましたが、それをさらに加速させていく必要があります。これまでは完成された製品を作ってお客さまに届けることが大きな価値でしたが、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)が主流になってきたことで、その価値も大きく変化しています。

大川:近年は「自分たちのクルマが世の中にどういう影響を与えるのか、どう貢献できるのか」という目線に変わってきています。私たちは、その想いに応えていかなければいけません。

お客さまの目線に合わせ、自動車メーカーに最も近い部品メーカーをめざす

自動車メーカーがより広く高い目線でクルマづくりに取り組む中、そのニーズにスピード&アジャイルで応えながら、従来のサプライヤーを超えた存在をめざしたいと田島は話します。

田島:自動車業界は、自動車メーカーに直接部品を納入するTier1と呼ばれる総合部品メーカー、総合部品メーカーに部品を納入するTier2、そしてTier3という構造になっています。アイシンはTier1にあたりますが、「Tier0.5」になることもめざしています。「Tier0.5」とは、自動車メーカーが「ここまで任せられたらありがたい」と思うところをカバーする存在です。

たとえば、機能の統合を進めてクルマ全体の制御システムとして納めることで、自動車メーカーはさらにその先を見据えた開発に集中できる。そういった存在になることが私たちの価値だと考えています。

大川:「クルマとしてあるべき形」として提案することで、これまで以上に「アイシンに任せたい」と言ってもらえるサプライヤーをめざしています。先行開発をしていると、「これは本当に必要なのか?」と言われることもあります。それでもチャレンジし続けて、アピールしていくことが重要。挑戦し続けるには、自分が開発しているものを好きになり、情熱を持つことが大切です。

新しい感動を生み出すために。アイシンの挑戦に対する情熱

クルマづくりを最もよく知る自動車部品メーカーとして、「走る・曲がる・止まる」に関わる幅広い製品を開発・生産しているアイシン。

田島:熱い想いがあれば、挑戦させてもらえることもアイシンの魅力。大きなリスクがなく、覚悟があれば、手を挙げた人を止めることはありません。ジョブローテーションのような形で「積極的に新しい業務に挑戦しよう」といったこともしています。そのくらい現場レベルでスピード感を持って動いていることもアイシンの強みです。

アイシンはこれからも、電動化領域の開発を進め、経営理念である「”移動”に感動を、未来に笑顔を。」の実現に向けて挑戦を続けていきます。

※ 記載内容は2025年7月時点のものです