クルマの知能化を支える技術者たちの物語。運転支援技術でめざす誰もが安心して運転できる社会

2025.07.08

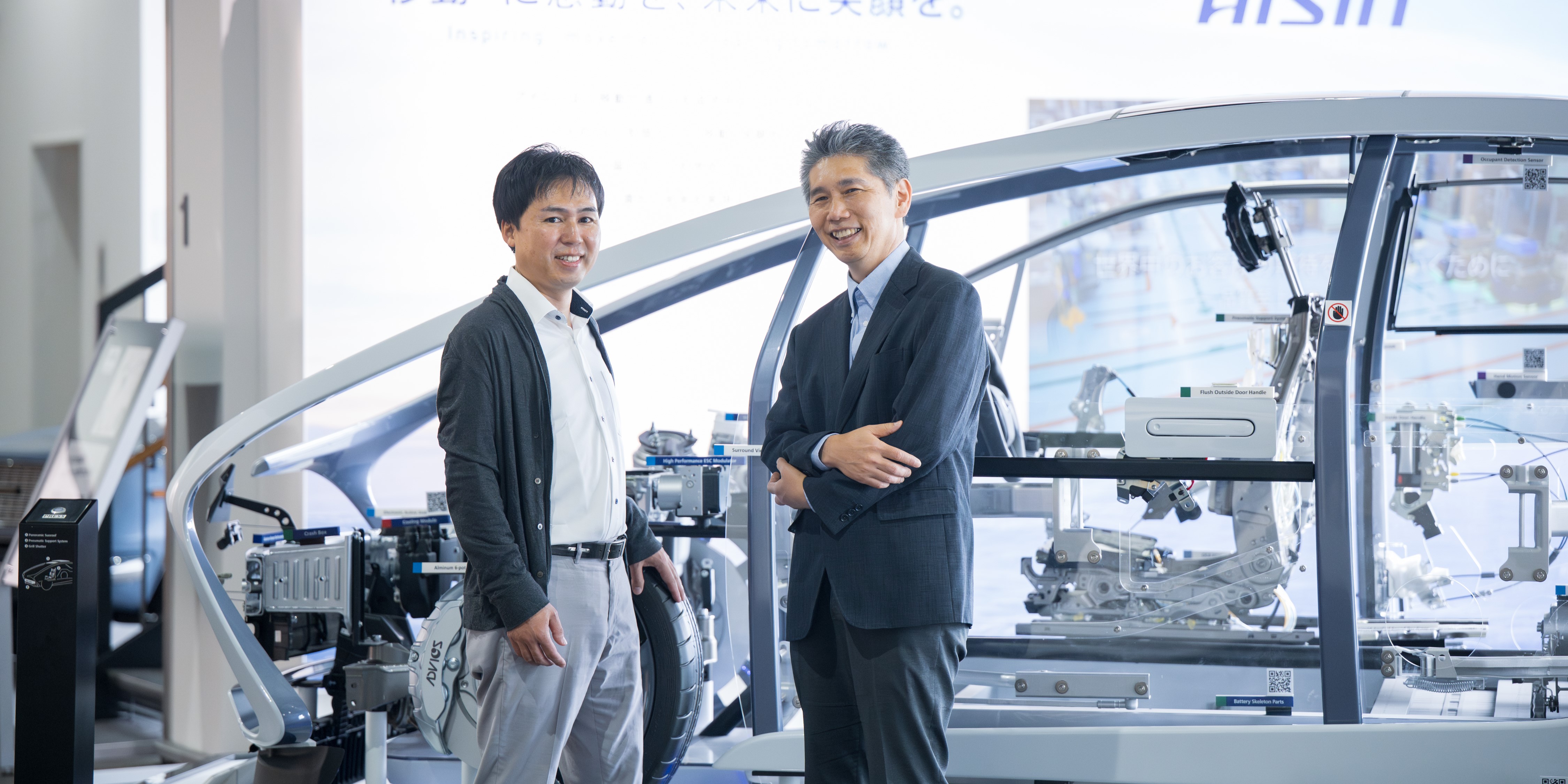

クルマの運転をより安心・安全・快適にするため、アイシンは走行安全事業に従事。中でも事故の30%が駐車場で起こるというデータから、駐車場での事故ゼロをめざして取り組んでいるのが自動駐車システムの開発です。このプロジェクトに長年取り組んでいる高橋 剛一と久保山 剛がこれまでの歩みと走行安全事業の展望を語ります。

親や子どもが安心して乗れるクルマをめざして。技術者たちが語る運転支援開発への思い

アイシンの走行安全第1制御技術部。約200人の技術者が集まるこの部署では、運転支援などクルマの運転をより安全で快適にするための製品開発に取り組んでいます。

久保山:私たちはクルマが自動で駐車してくれる機能やアクセルとブレーキの踏み間違いを防止する機能、居眠りや脇見を監視する機能など、運転をより安心・安全・快適にする「運転支援」を手がけています。

開発を進める上では、自分の親や子ども、大切な人に安心して乗ってもらえるクルマにしたいと考えています。人間は時にうっかりミスをしたり、ボーッとしてしまったり、感情が落ち込んでいたりと、運転に影響を与えるさまざまな要素を持っています。そういった人のミスや不完全なところをカバーするのが運転支援です。この機能によって事故を未然に防ぐなど、あってよかった装備を届けたいと考えています。

200人のメンバーはそれぞれ30人程度の室に分かれ、さまざまなプロジェクトを担当。自動駐車システムの開発やAIを活用した全周囲カメラによる画像認識技術の開発、ドライバーや車内状況の監視・通知機能の開発など幅広い技術開発に取り組んでいます。

同部署で室長・部長を務め上げ、製品主査として走行安全事業を牽引する高橋は、運転支援商品の企画や今後の開発シナリオの策定を担当しています。

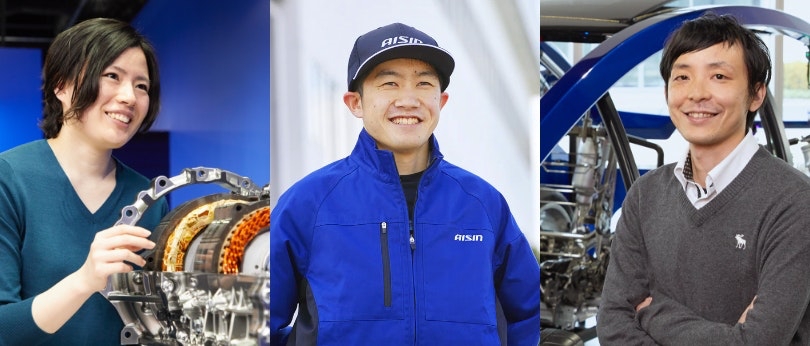

走行安全製品本部 高橋 剛一

高橋:もともとは部長としてメンバーをまとめる役割をしていましたが、今※1は全体を俯瞰した形で運転支援の未来を考えています。

そんな私がとくに大切にしている言葉は、スティーブ・ジョブズ氏の「貪欲であれ、バカであり続けろ(Stay Hungry. Stay Foolish.)」。私にとって、"バカになる"とは"初心に戻る"こと。長年設計ばかりしているとモノの見方が偏りがちなので、入社したころのフレッシュな発想を大切にしたいと考えています。

※1 2025年3月時点

一方の久保山は、高橋の跡を継ぐ形で部長に就任し、200人のメンバーをまとめる役割をしています。

久保山:私は部長として、メンバー一人ひとりのやりがいやモチベーションを高めながら、お客さまへの価値を最大化することをめざしています。メンバーそれぞれに個性があり、得意分野も異なります。昨年は200人のメンバー全員と1on1を行うなど、メンバーを知ることに力を入れてきたので、今後はそれぞれの得意分野を伸ばし、メンバーそれぞれが手を取り合いながら成長していける環境を作りたいですね。

また、私自身プロジェクトの先頭に立ってお客さまと対話し、次の商品企画について議論することが大好きです。そのため、部長となった今もお客さまの困り事を直接聞き、部の進むべき方向性を見極めるようにしています。

自動駐車という未開の地に挑む。走行安全事業のパイオニアが語る技術革新の苦難と成功

長年アイシンで活躍する2人。それぞれが歩んできた道のりは、現在の走行安全事業の礎となっています。

高橋:大学ではプラズマを研究していましたが、1993年の入社後はソフトウェア部門に配属されました。最初はパワートレインのソフト開発を担当し、その後パワースライドドアやパワーバックドアなどの車体系システムソフト開発に携わりました。

幅広い業務に携わってきた高橋に、とくに印象に残っていることについて聞いた。

高橋:業務外の話なのですが、子どもの友人をクルマに乗せた時に「この自動で開くドアって、すごくいいよね」とパワースライドドアのことを褒めてもらえたんです。子どもの感想こそ純粋な気持ちを表していると思いますので、こういった言葉を聞いた時に本当のやりがいというものを感じました。

一方、久保山は2002年入社直後から走行安全第1制御技術部の前身となるITS技術部に配属され、一貫して運転支援領域に携わってきました。

久保山:最最初はハードウェア設計や車両搭載を担当し、その後アプリケーション開発へ移行しました。画面表示のユーザビリティや駐車支援の使い勝手の向上などに取り組みました。さらに、カーメーカーへの出向経験を通じて、車両レベルでのシステム設計も学びました。

久保山が出向から戻った2012年ごろから走行安全事業が本格的に始動。駐車場での事故が全体の30%を占めているという課題に着目し、自動駐車システム(ICS※2/IPA※3)の開発に挑戦します。

※2 ICS:インテリジェントクリアランスソナー・・・低速時 衝突被害軽減ブレーキ

※3 IPA:インテリジェントパーキングアシスト・・・自動駐車

久保山:駐車時には、周囲の安全確認をしながらアクセル・ブレーキ・ハンドルを複雑に操作する必要があるため、少しの見落としや操作ミスが事故につながるリスクもあります。駐車が苦手な人はもちろん、すべての人に頼られる運転支援を届けたい、そういう想いで開発に取り組み始めました。

高橋:自動運転の開発に取り組んでいる企業はたくさんありますが、自動駐車の開発に力を注いでいる企業は意外と少ない。だからこそ、私たちは低速領域での運転支援に注目し、社会全体での事故防止に貢献したいと考えました。

2014年には高橋もこの事業に参画し、翌2015年に製品を世に送り出しました。発売当初は思うように売れない苦労もありましたが、今では多くのカーメーカーから引き合いがあると言います。

久保山:自動車業界の競争は熾烈です。性能がよいだけでなく、コストパフォーマンスが優れていなければ製品は売れません。当社のシステムも発売当初はいろいろと課題がありました。

しかし、超音波センサのメーカーと協業したり、当時はまだまだ広がっていなかったAIの画像認識に強いスタートアップ企業と先行開発をしたりしていく中で、徐々に競争力をつけられるようになっていきました。

チームの力でボトルネックを突破する。お客さまの声に耳を傾けることで掴み取った信頼

走行安全事業の一大プロジェクトでもあった自動駐車システム。発足当初はかなり苦戦したと久保山が語ります。

久保山:プロジェクトがスタートした当初は、試作品が思うように動かず、製品として世に出すには程遠い――そんな苦しい時期が続きました。私自身、グループ長や室長としてプロジェクトを牽引する立場にありましたが、責任感が強すぎるあまり、すべてを自分で解決しなければならないと思いすぎていました。その結果、お客さまからも「本当にこのままで大丈夫なのか?」と厳しいご意見をいただくこともありました。

苦しい時期を経て、大きな学びを得たと久保山は続けます。

久保山:大規模なプロジェクトを進める中で痛感したのは、「一人の力では限界がある」ということでした。自分の想いや課題を率直に共有し、それぞれのチームリーダーが責任を持って役割を果たし、メンバー一人ひとりが専門性を発揮する。そんな信頼と連携のあるチームワークこそが、プロジェクト成功の鍵だと実感しました。挫折や葛藤もありましたが、それらを乗り越えた経験が、今の自分を支える大きな糧になっています。

製品発売後にも、さまざまな困難がありました。高橋は、製品が思うように売れなかった時期を振り返ります。

高橋:いくらよいものを作っても売れない時期がありました。お客さまのタイミングが合わなかったり、ターゲットコストに届かなかったり。そんな中、久保山を含めたメンバーの数人が、お客さまに足しげく通って積極的にアプローチしてくれて、ようやく1つ、2つと売れるようになっていったんです。

そこから実績も積むことができて 、さまざまなお客さまから期待される存在に。今では多くのお客さまから声をかけていただけるようになりました。

久保山:お客さまそれぞれのニーズに対応したことが、功を奏したと思います。私が担当していたお客さまは、コストの観点がボトルネックになっていたのですが、最終的にコストを当初の半分くらいまで落としたことによって採用に漕ぎ着けました。やはり、お客さまの期待を聞き出し、それにいかに応えていくかが重要だと思っています。

その努力は実を結び、現在では多くの評価を得ています。

久保山:カーメーカーから「開発賞」をいただいたり、ドライバーモニターでアメリカの「R&D 100」というアワードの表彰を受けたりしました。実際に私たちの製品が使われて、評価いただけることはうれしいですね。

高橋:やはり、カーメーカーに技術を認めていただけたことは心に残っています。「次もまたアイシンさんとやりたいね」と言っていただけて、苦労してきたことが報われた気持ちになりました。

駐車場内での事故ゼロをめざす。アイシンの挑戦はつづく

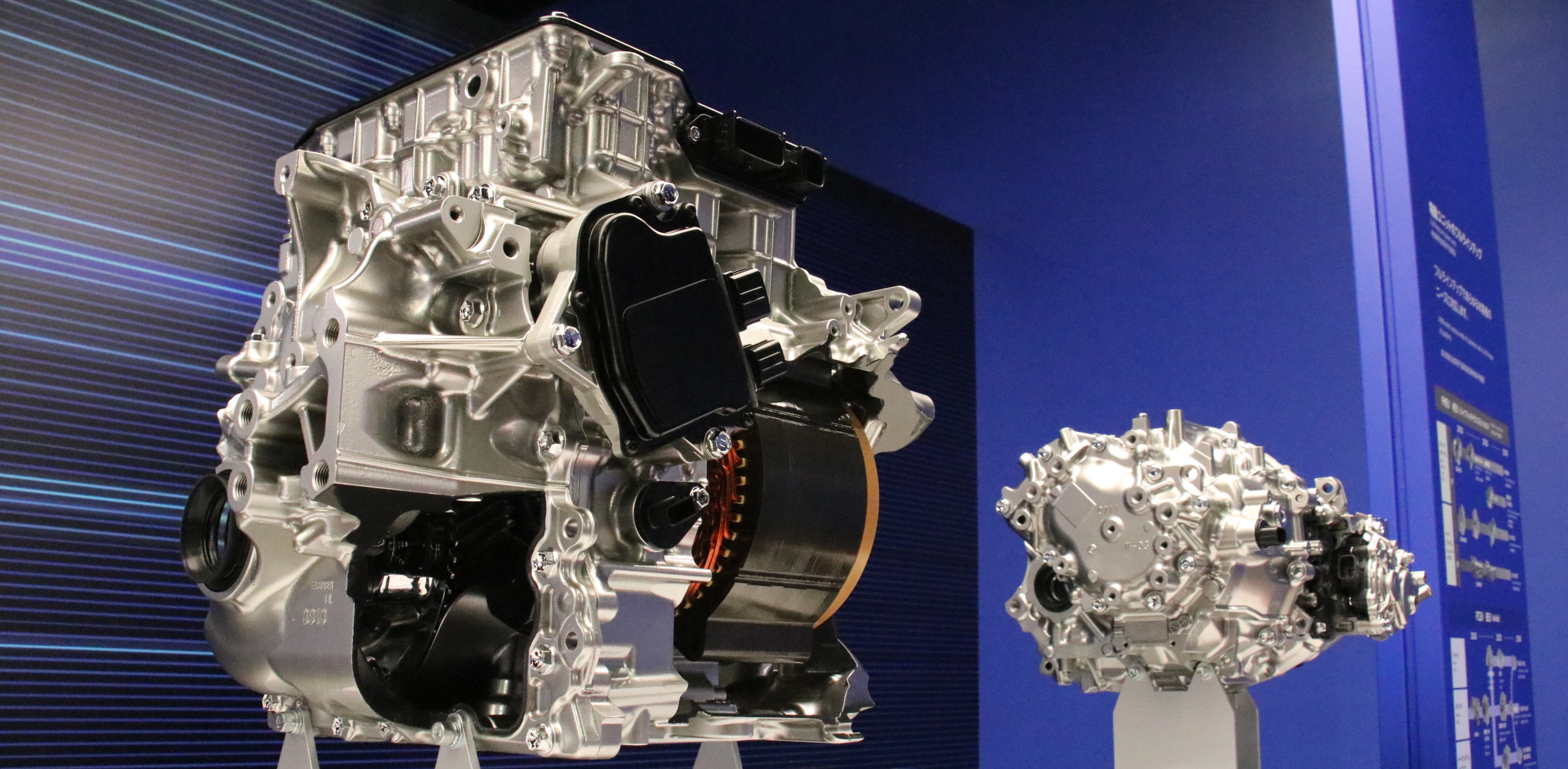

クルマづくりを最もよく知る自動車部品メーカーとして、「走る・曲がる・止まる」に関わる幅広い製品を開発・生産しているアイシン。

高橋:アイシンの魅力は、自動車部品設計にプロフェッショナルとして深く関われること。一方で、クルマ1台を仕立てられるほど多様な部品を持っていることを活かして、クルマをささっと改造することで、カーメーカーに先んじてクルマレベルでの開発にも多く関われること。自動車部品メーカーのおもしろさとカーメーカーのおもしろさの両方を体感できることが大きなメリットだと私は思っています。

アイシンはこれからも、培ってきた幅広い領域の製品や技術、ノウハウを活かし安心・安全・快適な移動の実現に向けて挑戦を続けていきます。